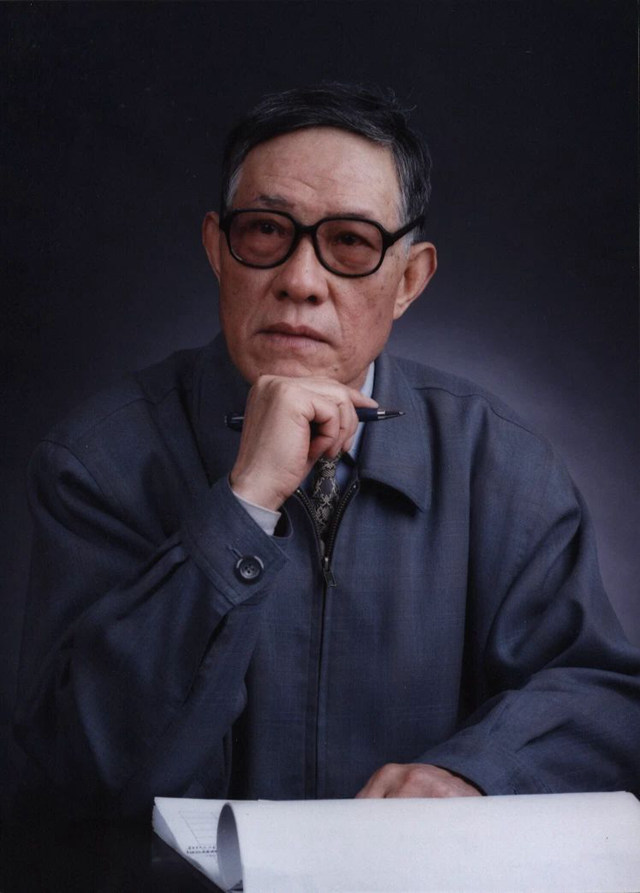

大坝,是人类创造的驯服江河、利用自然的一大奇迹。在波涛滚滚的长江上,在雄浑壮阔的黄河上……巍然耸立着一座座高坝。这些高坝的建成,凝聚了无数水利工作者的智慧和汗水。有这样一位宜兴人,他虽不是大坝的直接建设者,却为大坝倾注了毕生的心血。他所从事的工作,与大坝的生死存亡密切相关,与大坝周边城市以及居住在那里的百姓安危密切相关……他用数十年的辛勤付出,为中国大坝构建了一套安全防护体系,他就是中国工程院院士、河海大学教授吴中如——中国大坝安全的守护者。

家乡的记忆清晰如昨

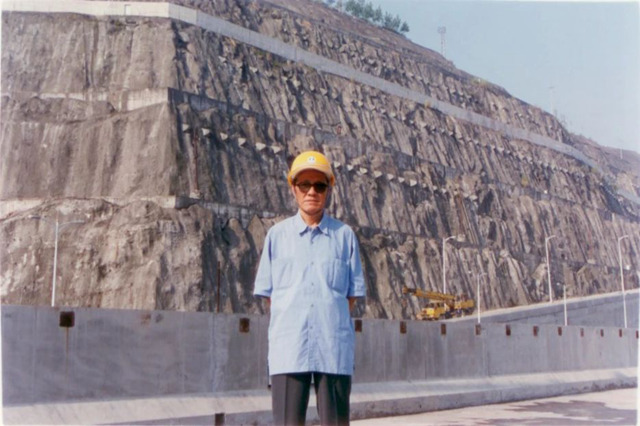

2000年,在三峡临时船闸下游高边坡指导工作。

“小时候,在我优美的村庄里,有一条美丽的小河,她是村庄妈妈圣洁的光环,闪烁着我们儿时欢乐的歌。如今,离开故乡的我,深深思念着你,故乡的小河。我思念在你身边的朝朝暮暮……”翻开吴中如创作的《平民院士的回眸》一书,开篇便记录着其历历在目的家乡往事。

对于远离乡关的游子来说,人人都有一个魂牵梦萦的故乡。吴中如的故乡位于太湖之滨的宜兴县大塍乡西沽渎汇,现为宜兴市新庄街道曹家村汇浜组。在他的记忆中,西沽渎汇河湖交通、沟渠纵横,一条宽10米的小河穿村而过,水中鱼虾清晰可见,水上鸭鹅成群嬉戏。距离他家不到一公里的地方就是曹家桥集市,在隆冬的农闲季节,父亲有时会带他去镇上的茶馆喝茶,中午回家时还会在集市购买一些银鱼、白鱼等农副产品。吴中如自豪地说:“不管年成丰歉,村民们总能解决温饱,所以,我的家乡没有逃荒要饭的,是典型的鱼米之乡。”

吴中如出生于1939年9月9日,是家里最小的孩子。那是一个战火纷飞的年代,由于父母多次掩护抗日游击队员,家被日本兵抄了多次,无奈之下,父亲只好带着身怀六甲的妻子在太湖上东躲西藏,直到在深秋茂密的芦苇丛中生下了他。每每回忆起历经磨难的童年生活,吴院士感慨万千:“我的童年就是在两次战争中度过的,所以,我一直有种责任感和使命感,把自己的事业跟祖国的繁荣富强结合起来。国家强盛,百姓就不会再遭凌辱。”

吴中如上初中时,父亲积劳成疾,逐渐失去了劳动能力,母亲小脚,兄姐均在外面工作,家中赖以糊口的10亩耕地,都由少年吴中如一个人利用假期和节假日耕种。那时他还不满15岁,但也正是这艰辛的生活,养成了他勤奋好学和吃苦耐劳的作风。谈及这段经历,吴院士深邃的目光中充满了感激和自豪,“所以当有人问我成功的秘诀时,我会毫不犹豫地告诉他:刻苦、刻苦、再刻苦。”

幼年艰辛的农耕劳作,加上后来长年累月的户外工作,使吴院士的皮肤变成了古铜色,而他消瘦的脸庞上却始终挂着恬淡的笑容。他说:“是农村那10亩耕地逼迫我,用最直接的眼光去看问题,用最简洁的方法去处理问题。同时也告诉我,一分耕耘一分收获,选准方向,刻苦努力是唯一的捷径。正是有了这份生活的启迪,我所从事的科学研究才有了基础和起点。”

家乡滋养了吴中如,而竭尽所能为家乡多做点事,也成为他多年来的心愿。2001年,在吴院士的协调和帮助下,水利部对我市横山水库除险加固工程正式立项,该工程于2003年9月顺利竣工,横山水库的防洪能力由此得到极大提升。同时,水库的总库容提高到1.12亿立方米,且水质长年介于Ⅰ、Ⅱ类之间,可满足全市人民生活饮用之需。“不论事情大小,只要能帮助到家乡,我就感到非常满足。”吴院士笑着说。

严师的教诲牢记在心

2009年,与东南大学孙伟院士交流工作。

吴中如父母虽为文盲,但识大体,对子女读书甚为重视,严加督促,并寄予厚望。“小时候,父母经常教导我,学好数理化,走遍天下都不怕。”在这种思想的熏陶下,吴中如对数理化产生了浓厚的兴趣,常常将解数学题作为乐趣。高中时,他的数理化考试基本都是满分,这也培养了他较强的逻辑推理能力,直到现在,这种思维方法对他的科研工作影响还非常大。

1958年,临近高中毕业。胸怀报国之志的吴中如,当时一心想着今后能搞导弹和原子弹的研究。填写高考志愿时,他把清华、中科大等名校的工程物理系列在前面,最后一个志愿才是华东水利学院(现河海大学),而这还是班主任老师建议后才填的。吴中如原本以为自己学物理的心愿可以达成,但由于种种原因,虽然考分已经达到所报学校的录取线,但最后,他还是被华东水利学院的河川系录取了。从轰轰烈烈的“原子弹梦”到冷冷清清的河川系,命运与这位数理化“学霸”开了一个玩笑,也正是这阴差阳错的安排,一位水利专家的成功之路就此有了起点。

理想与现实的巨大反差,使刚刚入学的吴中如有了思想包袱,他着实低沉了—段时间。这时,影响其一生的陈久宇老师走进了他的生活。陈老师告诉他,水利专业是一项造福国家和社会、关乎国计民生的事业。在逐步弄清了专业的设置背景和学习意义后,吴中如对所学专业渐渐产生了兴趣,学习的动力也不断增强,陈老师所教的课程,他更是门门拿5分。

陈久宇教授不仅把自己对祖国水利水电事业的赤诚之心传给了年轻的吴中如,还时刻关注着这位得意弟子。“文革”一结束,陈教授排除万难,想方设法将在徐州工作的吴中如调回了华东水利学院,并逐步把吴中如引到他所开辟的研究领域——大坝安全监测。

正当师生的研究项目《有关混凝土大坝变形观测物理量的数学模型》有所突破、渐入佳境时,陈教授却因积劳成疾,突发脑溢血逝世。吴中如强忍着失去恩师的悲痛,牢记老师的教诲,潜心钻研,用信心和恒心战胜了一次又一次的失败和挫折,终于圆满完成了导师遗留下来的科研项目,并将研究成果应用于实际。

“陈老师对我的培养真正是无微不至。他经常教导我,要成为有成就的专家,理论必须联系实际,在实际工程中寻找课题,并不断地总结、发展和开拓……”每次提及陈久宇教授,吴中如院士总是一脸敬重。“陈老师不仅传授给我学问,更重要的是,我从他身上得到信心和力量。”1997年,当吴中如当选为工程院院士时,他首先想到的是恩师,他说:“这个荣誉首先应该归功于他。对我来讲,除了多一个学术称号,一切与往常一样。”

执着的追求伴随一生

2011年,在中科院岩土所审查973项目试验。

对于做学问,吴中如可以说是到了痴迷的程度,除去逢年过节,他每天都会骑着半旧的自行车上下班,上午8点到,12点离开;下午2点到,6点离开;晚上看完“新闻联播”后,还会散步到办公室,10点钟左右才回家休息。很多人会羡慕教师每年的两个假期,然而,吴院士却从来不给自己放假,工作几乎成为了他生活的全部。

凭借高度的责任感和一丝不苟的科学精神,吴院士取得了一项又一项重大科研成果。他在国内外首次提出了混凝土坝等重大水工混凝土建筑物的变形监控指标的理论和方法;首次在国内外研制了大坝安全综合评价专家系统,建立了大坝安全监控模型体系,发展和完善了大坝安全监控反分析理论等。这些创新理论先后在安徽省佛子岭、青海省龙羊峡等工程中得到应用。1993年11月,佛子岭大坝的工作人员突然找到吴院士,说大坝有多个监测数据超标了。这几个数据的超标就意味着大坝的“血压”即将超过临界点,一旦溃坝,下游的一座县城将被淹没。经过吴院士的“确诊”,大坝得到了紧急“救治”,一场灾难终于避免。这次检测系统的成功预警,让业界更加重视大坝的监测系统建设。目前,吴院士的研究成果已被国内包括三峡大坝在内的所有大坝应用,时刻守护着座座大坝的安全。

但这样的科研成果却是吴中如及其团队用无数的艰辛和汗水换来的。在上世纪没有计算机的年代里,所有的监测资料都是吴院士亲自手写完成,每一张表格、每一个数据都要核对数遍,绝不容许出现丝毫差错。如今在他的办公室里,还保留着20世纪我国建成并投用的最大水电站——二滩水电站的安全综合评价专家系统资料,A4纸大小的信纸,密密麻麻地写了3000多页,其中饱含的心血、耗费的心神无法计算。而长期的出差和野外作业,也对他的身体造成了很大的伤害。吴院士的夫人秦宝荣介绍,一年中,吴院士会有半年时间不在家。因为去的大坝建设现场大都在偏远山区,只要出差,他常常舟车劳顿、饮食不规律。有一次,吴院士在青海龙羊峡水电站一连工作了两三个月,回南京时因为没买到硬座火车票,他只能在人挤人的绿皮车厢里一连站了三天两夜,回到南京后,已接近虚脱的他先到学校把相关工作交待好后,回家倒头便睡,卧床休息好几天后才渐渐缓过神来。这位许多人眼中的“拼命三郎”,后来还被水利部评为特等劳模。

正是这份执着,铸就了吴中如的杰出成就。他经常教育学生说;“在科学的前行和探索中,最重要的就是敢于坚持。过去50年的科学实践向世人表明,外国人能做到的,中国人一定也能做到。关键在于树立起逼近科学前沿的自信心和敢于攻克尖端的勇气。在这方面,决策研制‘两弹一星’的老一代革命家和主持这一艰巨事业的老一代科学家,给我们和后来人做出了光辉的榜样。我们要记住这段历史,面对新的机遇和挑战,背负起历史的责任,树立信心,鼓起勇气,挺起胸膛,勇于创新,发展高科技,实现产业化,为祖国创造出更大的辉煌。”

祝福家乡

人物档案:吴中如

1939年出生于江苏宜兴。1963年毕业于华东水利学院(现河海大学)河川系。1997年当选中国工程院院士,是河海大学教授、博士生导师。

他长期从事大坝安全监测、监控和水工结构的教学和科研工作。先后主持国家重点科技攻关子题、国家自然科学基金重大课题与重点基金、国家重点基础研究发展计划项目等13项,龙羊峡、丹江口、佛子岭、水口等50多座大型水利水电工程的科研项目60多项。先后获得国家、部省委科技进步奖17项,在国内外学术刊物发表论文200多篇,出版专著8部。(宜兴日报)