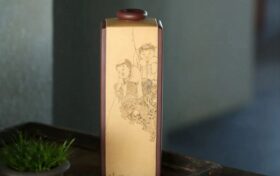

此拍品似井栏,是方器与筋纹器相结合的一件紫砂器。水面如镜,镜又是映照形象之器,而方与筋纹皆有棱,故称之为“镜棱”。此壶之创,颇有摹景之意,而摹景艺术,皆为情与景、自然与义理产物。不离情而言景,不离义理而摹自然;也不违背景而道情,不违背自然而到义理。

拍品号:5219

镜棱 | 高旭峰

江苏观宇2020秋季拍卖会特别制作专场

容量: 380cc

钤印:【底款】旭峰壶艺

【盖款】高 旭峰

成交价:598,000

(作者为本次拍卖特别制作)

高旭峰,男,1970年生于宜兴制壶世家,外祖父为“七大老艺人”之王寅春。1986年进紫砂培训班学习制壶,1988年进入紫砂工艺厂,1996年师从江建祥先生。从业三十余年的历练,俨然也成为当代紫砂艺人中,传统器制作的佼佼者。

部分资料来源:江苏观宇公众号