【引言】

八月的北京,阳光遍地,树影斑驳。在王府井闹中取静的中国社会科学院世界历史研究所,我们见到了景德祥。

浅蓝色衬衫,卡其色西裤,身形清瘦的他,嗓音浑厚,笑容温暖。

他翻阅着我们带去的《陶韵》《自家江山》《宜兴方言》等反映家乡的书籍,爱不释手;他用一口纯正的、不带一丝偏差的宜兴话,和我们聊起徐舍镇鲸塘青狮、清白村的来历等话题,兴致盎然。

从充满童趣的农村生活,到梦寐以求的大学校园;从公派西德留学,到17年后回到国内工作……在一天半的时间里,我们与景德祥面对面,听他讲述学习、工作、成长的点点滴滴,也从中深深地感受到了他的好强、专注与本真。

好强

初生牛犊不怕虎,用这句话来形容青少年时期的景德祥,再贴切不过。

读书时“争强好胜”,刚到大学想家时的坚强,争取公派留学机会时的奋力拼搏,外表清瘦儒雅的他,骨子里有一股不服输的劲儿。

1963年,景德祥出生在徐舍镇鲸塘的一户普通农民家庭。

由于当时的贫困落后,对于农村人来说,上大学、出国读书是件想都不敢想的事,而6岁之前的景德祥也还懵懵懂懂,最热衷的事情莫过于打枣了。

“小时候,我家的茅草屋后有一棵外婆亲手种的枣树,从每年春天起,我就与邻家的孩子盼着枣子吃。”回忆起童年打枣的趣事,景德祥至今记忆犹新。

那时,每到七八月份,他就开始关注广播,只要听到有台风来,就特别开心。因为台风吹过,枣子遍地,就可以不费力气地提前解馋。

1969年9月的一天,天气格外炎热,景德祥正站在小板凳上在打枣,这时西渚村小学的何老师来找他。

“德祥,明天去上学吧。”何老师的一句话,把景德祥带进了知识的世界。

尽管村小学的条件十分简陋,一开始连课桌、正式的课本都没有,但景德祥就是从这里走上了改变他人生的求学之路。

由于对语言、文学比较感兴趣,学生时代的景德祥语文和英语两门功课相当出色,上课经常被老师喊起来读课文,作文还经常被当作范文。

1978年,在鲸塘中学读高一的景德祥面临分科的选择,虽然当时自己的数学、物理成绩并不突出,但看着周围好多同学都选了理科,不服输的他也选择了理科。

可当分班表发下来时,他纳闷了,“明明自己选的理科,怎么到文科班去了呢?”

后来才知道,是语文与英语老师根据他的实际情况帮他修改了志愿。“当时是自己争强好胜,后来才明白老师的苦心。”

1979年7月,高考的三天,景德祥正好患了重感冒,脑子昏昏沉沉,但他还是克服病痛,以“初生牛犊不怕虎”的精神硬撑着完成了考试,并最终以349分的优秀成绩被山东大学历史系录取。

第一次离开家乡在外读大学,16岁的景德祥格外想家。

因为对家的依恋,刚到大学那段时间,他10天内一连写了3封家书,让父母和两个哥哥着实为他担心一阵子。

但性格倔强、好胜的他在信中只谈近况,关于“想家”,他只字未提。

1983年,景德祥面临大学毕业,是等待国家分配工作,还是自己掌握自己的命运?当时20岁的景德祥,对自己的未来已经有了坚定的信念,“我的未来要掌握在自己手中!”他决定报考研究生。

在和同学一起准备考研的日子里,他们经常在教室自习到第二天凌晨时分,直到整幢教学楼都关灯了,才一起从大门旁边的破窗子里钻出去回宿舍。

这时,景德祥得知国家教育委员会(教育部的前身)有一个公派西德留学的名额,由山东大学出试卷面向全国招生。尽管竞争很激烈,但景德祥还是想搏一搏。

“当时有很多人报考争夺这一个名额,但我不怕,考试对我来说,就像西班牙斗牛看到红布一样。”景德祥开玩笑地说。

正是凭借着这股勇气和自身扎实的学业基础,他在考试中脱颖而出,成功获得了唯一一个公派留学名额。

专注

从在海德堡大学攻读硕士学位,到转学柏林自由大学攻读博士学位,再到中国社会科学院工作,多年来,不管是学习还是工作,在景德祥的身上,我们总是能看到他对学术的专注和孜孜以求。

1984年10月,在曼海姆歌德学院学习了半年德语的景德祥,正式进入海德堡大学历史专业学习。

然而,德国的校园生活与国内截然不同。在德国,大学学习要独立得多,老师上完课会给学生开一个书单,让他们自己去寻找图书、写研究论文,平常也很少考试。

“在德国,上学、考试都好像是一个人的事情,拿学位证书都没有什么仪式,就像‘买饭票’一样简单。

”虽然学习形式是自由的,但德国人做学问又极其严谨,读书实行“宽进严出”,所以,要在德国拿到一个哲学(历史学)博士学位相当艰难。

从1989年师从德国著名社会史学家于尔根·科卡教授,到拿到博士学位,景德祥花了整整7年时间。

拿到博士学位后,景德祥一边在科卡教授身边作研究助理,一边收集有关研究资料,为回国从事学术研究做准备。2001年8月,他终于结束了在德国长达17年的学习、工作,进入中国社会科学院世界历史研究所工作。

马克思主义的坚强阵地、中国社会科学的最高殿堂、中央的“智库”,这就是中国社会科学院在公众心中的地位。进入这里工作,景德祥是幸运的,同时深感责任重大。

多年来,他致力于钻研学界密切关注的、符合目前国情大局的德国政治历史等方面的内容,并取得了不小的成果。

2009年10月,为了探讨二战后德国与日本不同历史态度的深层次原因,景德祥策划了“二战后德国与日本历史反思比较”学术研讨会,来自国内外的五六十名专家参与研讨,取得了很好的社会反响。

而当时正值社科院准备创新一种“中国社会科学论坛”的新型会议形式,景德祥的这一成功实践引起院、所领导的关注。

于是,经过前期繁杂的准备工作,2010年9月,景德祥又趁热打铁地策划了“二战后欧洲与东亚历史反思与和解进程比较”国际学术研讨会,与会的韩国、日本、德国、俄罗斯、美国等十多个国家的上百位学者,围绕和平与发展等主题进行了深入研讨,活动再次获得各方好评。

这次研讨会也成为世界历史研究所至今主办的规模最大的学术活动之一。

除了策划学术活动,为研究世界历史的专家学者们搭建交流平台,多年来,景德祥更是笔耕不辍。

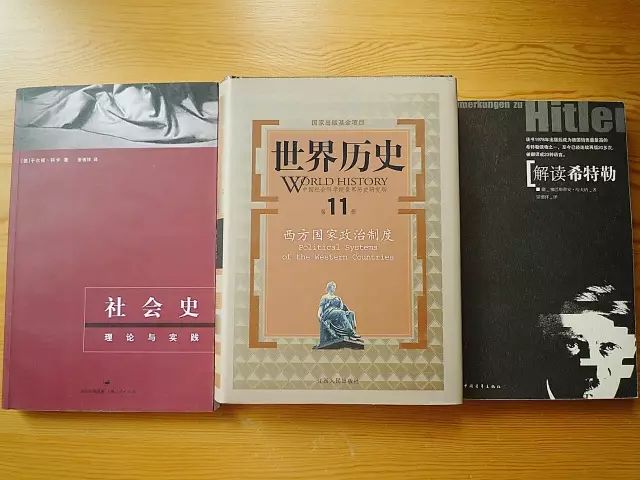

2013年,社科院世界历史所完成一项浩大工程——共有39册、1500余万字的中国第一部大型世界通史著作《世界历史》完成出版,而第11册《西方国家政治制度》中的“德国政治制度的演变”章节便由景德祥负责编写,近9万字。

此前,他还参与了国家社科基金项目《二战后欧美史学的新发展》的研究工作,他撰写的3万多字的章节“20世纪末联邦德国史学流派争议”荣获世界历史所优秀科研成果一等奖以及中国社科院优秀科研成果三等奖。

2005年,中国青年出版社出版的《解读希特勒》一书,以其丰富的思想、精彩的文笔,一上市就受到读者欢迎,一度导致脱销,而该书的翻译者正是景德祥。

本真

第一次坐火车的车票,第一次出国的护照,他都细心保存;每一位教过他的老师,他都能说起一段他们的故事;虽然离开家乡35年,在德国17年,嗓音因为长期说德语而变得低沉,但纯正的乡音却无丝毫改变……

自然、淳朴、不忘本、懂感恩,这就是本真的景德祥。

“村小学的李老师对我们要求很严,但为我打下很好的基础。”“四年级的张老师很喜欢我,经常把我的作文当作范文,读给同学们听。”“吴老师人很善良,毛笔字写得非常好。”“有一位新来的语文老师知道我对文学感兴趣,就主动把他买的《艳阳天》借给我看。”“教英语的班主任柯老师见我英语学得好,就让我当班长。”“高二的徐老师经常把我叫到他的宿舍辅导我,为了方便我高考,还让我在考试期间住在他家中。”……在采访过程中,景德祥总会不由自主地提起家乡的老师,述说他们曾经给予他的帮助、带给自己的感动,话语之间充满了感恩。

对于他来说,哪怕别人对他付出只有一点,他也会铭记在心、感激在怀。对中国的老师是这样,对国外的导师同样如此。

在德国,景德祥跟随科卡教授十年,归国后,他依旧没有忘记这位恩师,总是力所能及地照顾他、报答他。

2001年12月,时任国际历史学会主席的科卡教授来中国访问,景德祥全程陪同担任翻译,并邀请他到社科院世界历史研究所作讲座。

之后的五六年间,科卡教授又先后3次访问中国,只要条件允许,景德祥总是尽可能地陪伴在他身边,为他安排好一切。

同时,他还邀请科卡教授担任社科院主办的《世界历史》杂志英文版的顾问,在给世界历史研究所带来资源的同时,也扩大了科卡教授在中国的影响力。

2006年,65周岁的科卡在柏林收到一份来自中国的特殊生日礼物,那是景德祥主编并翻译的《社会史理论与实践》一书。

该书收录了科卡教授的10多篇论文,共有24万字,从收集、翻译到编辑、出版等每一道工序,都由景德祥一人完成。

当科卡教授收到这份质朴而又难得的礼物时,十分感动,他亲自写信感谢景德祥。

景德祥说:“我这么做,就是为了让德国人感到,中国人是懂得感恩的,是不忘本的!”

对帮助过自己的人,景德祥总是念念不忘,而对哺育自己的家乡和父老乡亲,他更是牵挂在心。

当年在山东济南读大学时,他坐车路过郊区,看到有人锄田,他就会想到家中的父亲。

在德国学习与工作期间,他不忘经常寄钱给家乡的父母。

他对家乡有着深厚的感情,“我走了这么多地方,还是觉得我们宜兴是全中国最好的地方!”

2013年7月1日前后的十多天里,欣喜的他天天关注着宜兴通高铁的相关消息,2014年5月,他趁去杭州参与学术活动的机会,专门坐高铁顺道回了一趟老家,他兴奋地说:“这是我第一次坐火车直接回家!而且是高铁!以前总是要到常州上下火车,现在真方便!”

正是凭着这份不忘本的性情,景德祥总想为单位、为家乡、为他人多做点什么。

面对研究所内德文图书数量少且老旧的情况,景德祥利用自己在德国学习工作的经历,主动与德国科学基金会接洽,从2003年到2009年连续三次共争取到360册德文书籍,合计人民币20多万元,为研究所的研究工作创造了便利条件。

人物档案

景德祥,1963年出生,宜兴徐舍鲸塘人,德国柏林自由大学哲学(历史学)博士、中国社会科学院世界历史研究所研究员、北京大学德国研究中心特聘研究员、中国德国史研究会秘书长兼法人代表。

1979-1983年在山东大学历史系学习,获历史学学士学位;1984年3月公派西德留学;1984-1988年在海德堡大学学习,获历史学硕士学位;1989年转学柏林自由大学历史系,师从德国著名社会史学家、国际历史学会原主席于尔根·科卡教授,1997年初获哲学(历史学)博士学位,后在柏林自由大学等单位工作,2001年8月回到中国社会科学院世界历史研究所工作。主要研究领域为德国近现代史、德国史学史、德国政治制度史、德国当代政治,出版过专著《传统国家机构与初期工业化——韦伯理论与晚清实例》、合著《西方国家政治制度》、译著《解读希特勒》等,发表德国史学术论文、译文与德国时事文章共约50篇。(宜兴日报)