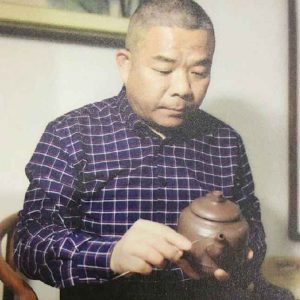

访谈人物:高级工艺美术师李利

采访记者:宜兴市融媒体中心记者杜坤强

访谈时间:2019年7月5日

访谈地点:丁蜀镇双龙路“李利紫砂”工作室

记者:观看你的紫砂壶,就像是观看充满了诗意的画,令人赏心悦目。在你的紫砂壶上,有窗外寒梅,有青青垂柳,有风中绿荷,等等。制壶如作画,你是怎么想的?

李利:每位从事紫砂艺术的人,都会有自己的想法与追求,并逐步形成具有自己特色的壶艺风格。我力求让紫砂壶充满诗情画意,主要目的是为了让现代人能够在紫砂壶上看到一片诗意的画,获得心灵的享受。我认为,紫砂壶从遥远的过去一路走到今天,能够被人们越来越喜爱,不仅仅是因为它的“可用”,更是因为它的“可赏”。我是1988年涉足陶艺的,刚起步的几年,有幸在中国陶瓷艺术大师徐安碧身边,学习美术设计和绘画技法,由此打下了一定的美术基础。从事制壶后,我拜师吴群祥大师。我一边苦练制壶技艺,一边思索如何形成自己的壶艺特色。让紫砂壶像充满诗意的画一样可读、可品、可赏,成为我壶艺上的一个追求目标。

记者:你创制的紫砂壶,大多数光非光,花非花。也就是说,既像光器,又像花器;既像花器,又像光器,这是为什么呢?

李利:一般来说,光器就是光器,花器就是花器,两者是很分明的。我创制的紫砂壶,以光为主,略作简单的装饰,这样既适合于抚摸把玩,又具有花器的欣赏效果。大多数泡养紫砂壶的人,喜欢用手抚摸把玩,如果从抚摸把玩这一角度看,传统的花器以写实为主,枝繁叶茂,花盛果丰,就不适宜抚摸把玩。但是,对于泡养紫砂壶的人来说,在满足了抚摸把玩这一要求后,还需要在视觉上获得享受。因此,在一把紫砂壶上作些“简装”,增强紫砂壶的“画感”,就能更好地满足人的视觉享受。我的紫砂壶,大多数似光非光,似花非花。如我创制的“硕果壶”,整个壶身基本上是光的,仅在壶把处延伸出两片绿叶、几颗樱桃。就“硕果壶”而言,壶身大部分地方可以抚摸把玩,而两片绿叶、几颗樱桃却又有了花器的韵味与意境。

记者:至目前,你创作了哪些具有“画意”的紫砂壶?

李利:主要有两大系列,一是“早春系列”,二是“秋实系列”。在“早春系列”里,“画面”感比较强烈的有“窗外雪壶”“阳羡早春壶”等。风雨送春归,飞雪迎春到。“窗外雪壶”采用雕塑技法,在壶身上“刻”出了一扇窗,窗外的一枝梅花,在雪中坚强地绽放,向人们报晓春的信息。应该说,壶身上的这幅画面,可以让人浮想联翩。度过了一个寒冬的人,从那朵朵绽放的梅花上,闻到了春的气息;十年寒窗苦读的学子,从那扇窗里看到了美好的春光,对自己的前途充满了信心。“阳羡早春壶”是反映阳羡早春景色的。自古以来,阳羡美景甲江南。而一年四季中,阳羡的早春,是充满青春活力的美。为了表达这样一个主题,我采用贴花技法在壶身上贴出了一幅柳树画,丝丝垂柳正在还略带寒意的春风里发芽;我又采用泥绘的技法,在柳树下绘出了三只燕子,它们正在春风里欢快地展翅飞翔。画面清新、简洁,从一个侧面展现了阳羡早春的美景。“秋实系列”有“全家福壶”“福寿双全壶”“福寿延年壶”“福禄安康壶”等,以自然界的植物为创作素材,表达美好的情感与愿望。如“全家福壶”寓意三代同堂,其乐融融。壶身为一只大南瓜,壶钮为一只中南瓜,一旁还有一只小南瓜,表示老、中、小三代同处一堂,同享天伦之乐。

记者:心中有情,壶中有意。作为一名从事紫砂艺术的人,带着情感创作,作品才会充满情感。你的紫砂壶不仅具有诗情画意,而且还内蕴一种深深的情感美。你于2012年创作的“怀旧壶”,是否堪称是这方面的一件代表作?

李利:“怀旧壶”是我为了怀念我的外婆创作的,壶中装满了我对外婆深深的思念。我的母亲在我很小的时候就去世了,是外婆一手将我拉扯大的,在我心里外婆就像是我的母亲。2011年,爱我疼我的外婆不幸去世。我想到外婆,就会想到她慈祥的脸,想到她家曾被我不知坐过多少次的石磨。于是,我以外婆家的石磨为题材,创作了“怀旧壶”。“怀旧壶”厚重古朴,尤其是壶钮两片重叠的石磨在设计上较为巧妙。“怀旧壶”在第十五届中国工艺美术大师精品博览会上获得金奖,同时被中国紫砂博物馆收藏。

记者:目前,你正处在创作的“黄金时期”,你以后的重点是什么?

李利:“黄金时期”应该创作更多的“黄金作品”。我以后的重点是两个“新”:设计理念、制作技艺要有新突破,所创作的紫砂壶要有新面貌。我希望自己有更多的好作品问世,希望有更多的人喜爱我的作品。

李利 高级工艺美术师

1972年生于陶都宜兴,1998年跟随中国陶瓷艺术大师徐安碧学习美术设计及绘画技法。喜爱紫砂,在制壶上师从紫砂名家吴群祥。在20多年的制壶生涯中,继承传统,不断创新,其作品不仅充满美好的情感,而且富有诗情画意,可读、可品、可赏。2015年入清华大学高研班深造,在创作理念等方面得到进一步的提高。作品多次在国内各类陶艺评比中获奖,并获国家外观设计专利。(宜兴日报)