了解了朴素之美于我们民族的历史渊源,就会理解明清时期文人士大夫们为什么对紫砂壶情有独钟了。抛开紫砂壶其他方面的文化内涵不提,单单就颜色来说,她就是朴素之美的典范。

我经常想到这样的问题:紫砂壶如果诞生于今天,她是否会受到世人的普遍喜好?如果没有明清两朝文人的参与和宣传,她是否会有今天的盛况?今天的国人和明清时的国人相比,他们对紫砂壶的感情相同,我们可以想象:明清时代,文人们一出家门,视野里到处是白墙青的房子。进得院子里,是青砖铺的小路。院子的一角,是一簇翠竹掩映下微露的几块瘦石。进得房间,墙上是意境高远的山水画。红木黑漆的书桌上,是线装的古书,乃至窗棂、梁栋甚至纸墨笔砚,无一不是朴素之色。在这种氛围里,若有一把紫砂壶置于书案之上,那是何等的协调!何等的雅致!

魏晋以降的社会审美心理,均倾向于朴素之美,自觉地把朴素之美作为美的极致。古人认为闲时把玩朴素之物,可使心灵获得宁静安详。崇尚朴素之美是高雅的生活态度,是高品位的人生追求。当崇尚朴素的古人遇到紫砂壶的时候,自然产生无法割舍的情怀。因为紫砂壶在所有工艺美术品中,完全可以称得上是朴素之美的典范,是本色之美的代表。

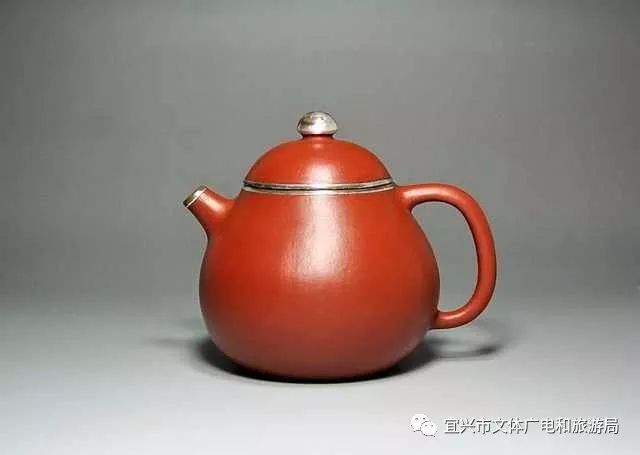

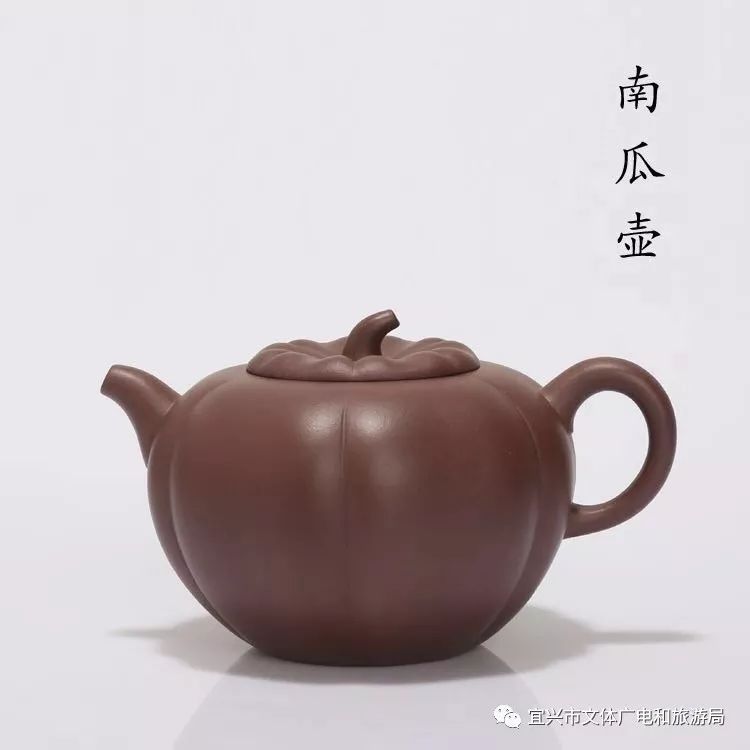

紫砂壶的制作程序可以这样概括:深山采矿、机械粉碎、加水调制、制作泥坯、高温烧成。虽然现代人使用的工具有了发展,但基本程序仍然与古人一致。它从山中走入世俗的人间,始终保持着自己的本色。紫砂壶以紫色为主,亦有朱砂紫、深紫、栗色、梨皮、海棠红、天青、青灰、墨绿、黛黑等不同的颜色。无论哪种颜色,均出自天然,不施任何釉水,不点任何颜料。

朴素之美绝对不是干枯灰暗,而是如玉一样“绚烂之极归于平淡”的美,是含蓄的光彩之美,是深沉内敛之美。紫砂壶的朴素之美正是如此,它绝对不是灰瓦罐土陶缸的毫无光泽。它紫而不姹,红而不嫣,绿而不嫩,黄而不娇,灰而不暗,黑而不墨。如果用这种颜色的布料做成衣服,那一定是专门为古代的高士而剪裁的。它低调、谦卑却又自信、沉稳。它就像一位天生丽质而又朴实的乡村少女,不需要着半点粉黛不屑于穿艳丽的衣衫。它更像早已参透世事的臼发渔樵,尽量远离权贵的圈子,甘心隐匿在山林潮畔。它是天子和庶民、贤者和盗贼都信任的长者,因为它不媚、不俗、无欲、无求。它表里如一、心如止水。哪怕你把它摔成碎片,也要片片保持朴素的木色。试问有哪种陶瓷艺品能朴素到这个份上?

中国是陶的大国,陶的历史悠久品种众多。在几千年皇权时期,绝大多数陶瓷器皿都有宫廷督造的“光荣史”,但紫砂壶鲜有其闻。为什么明清两代都视紫砂壶为上品茶具,却不像其它茶具一样,由皇宫来大规模地督造?我想唯一的理由,就是当皇室面对紫砂壶的时候,紫砂那朴素的本色令皇室人员的内心受到震撼,从而难以自豪于自己至高无上的权利。

笔者曾见过一把盖有“乾隆督造”字样的壶,釉水把壶的通身点得繁花似锦、光怪陆离,活脱脱把一位超凡脱俗的隐士,硬生生打扮成穿上花衣服、牛哄哄的管家。清皇室为什么要这样做?是紫砂壶脱尽媚态的朴素美令当惯了主子的皇族不爽?还是当时不同族群的审美差异,让他们更喜欢“错采镂金”的美?还是二者兼而有之?

有一点是肯定的,紫砂壶的本色告诉皇室:“我们根本不会讨好任何权贵,我们就是我们自己。”试想,当一个国王出现在乞丐面前,准备施舍他一下的时候,乞丐却平静地让他走开,不要挡住他的阳光。这乞丐还是这国王的臣民吗?既然不是您的臣民,那还督造什么?紫砂壶就具备这乞丐的气节。这是一位极其富有、极其高贵的“乞丐”。所以当国人把它摆在几案之上、握于手掌之时,就是与陶渊明对弈,就是和竹林七贤畅饮。

几百年来,紫砂壶是朴素之美能始终让中国人着迷,正是因为她代表着中国文人数千年的审美理想,符合中国人修身养性的心理需求。这种审美理想或心理需求的产生,同诗歌、书法、绘画、建筑、戏曲等文化艺术同出一源,那便是中国人上至周易、下至诸子百家的思想精华。

本文源自微信公众号:宜兴市文体广电和旅游局