宜兴毛竹非常适合做玉竹扇。自小泡在竹海深处的汤师傅是山村制扇匠,擅做玉竹扇。玉竹扇也叫素竹折扇,称其为玉竹,因其扇骨如玉光滑细腻,色泽晶莹。称其素竹,是因为表面平淡如水。丹青高手在扇面上题字作画,文人雅士在扇骨上雕刻镶嵌,扇子便有了不同寻常的内涵。

襄阳自然村住着几百户人家,汤忠财的老家在山脚下,门前种着一棵栀子树,开花时像打翻了香料瓶子一样,老远都闻得到香,那洁白的花如鸽子停歇在枝头。

这个村子属于太华镇太华村,汤忠财家一出门就是襄王岭,脚踩在江苏宜兴的地盘上,翻过山一边是浙江长兴,另一边是安徽广德,从襄王岭下来的山泉水一路往下,流入宜兴龙珠水库。汤师傅这样骄傲自己的村庄:一脚踏三省,喝的是头坝水。

(一)

自小泡在竹海深处的汤师傅是山村制扇匠,擅做玉竹扇。见到一棵好竹,他就像看到青春妙龄的意中人一样欢喜。别人相亲,他相竹。六七年生的竹,冬瓜皮色,节距三十多公分,可做玉竹扇。

老汤说相竹有讲究。这六七年生的毛竹,跟二十七八岁的青年一样身体紧实,脸上有光。四年内的毛竹,太嫩,水分重,扇子成品后容易缩水变形。超过八年的毛竹又太老。

毛竹要到霜降后砍伐。秋冬时节毛竹汁水少,做出来的竹器不易虫蛀。

每年深秋,当草木开始落黄时,汤师傅便开着三卡车和媳妇玉芳进山砍毛竹。一棵毛竹砍下来,他像待“小娘娘”一样,轻扶倒地,以免碰伤竹皮,从半山腰掮下来也是小心翼翼。

装车到家,先断料,去掉节疤,根据竹节的长度开毛料。院子里有土灶,料开好后放大锅里煮上一个多小时。捞出,将毛竹上的青皮去掉,放场院上晒日头。秋冬的太阳比较温润,适合晒料。

竹片晒到黄亮,他便逐个地挑。颜色不纯有花斑老筋的,晒过后开裂的,都不要。一百片毛料中,精品只有六七片,其它只能做“大路货”。

毛料煮晒后,入库静养,一般养七八年,甚至更长时间,等它们火气褪尽,有了温润之气,便可作玉竹扇了。

世界喧嚣,匠心沉静。一把玉竹扇制成要有八十多道工序,这既是对竹材的锤炼,也是对时间的检验。扇子最后被北京荣宝斋、上海丽云阁、王星记等老字号相中,这好比自家闺女,嫁了个好人家,让有缘人爱惜、珍视,便是汤师傅莫大的安慰。

(二)

玉竹扇也叫素竹折扇,称其为玉竹,因其扇骨如玉光滑细腻,色泽晶莹。称其“素竹”,是因为表面没有花纹,平淡如水。丹青高手在扇面上题字作画,文人雅士在扇骨上雕刻镶嵌,扇子便有了不同寻常的内涵。

小时候看戏,总见官宦子弟,才子书生出场,手执一把折扇,汤师傅觉得那不过是一种道具,真正纳凉扇风,不如乡间的芭蕉扇、麦秸扇实用。直到开始学习制扇手艺时,他才晓得扇子除了生风纳凉,更多是一种身份,一种文化。你看戏台上的人,不同的人摇不同的扇子,特别是折扇,出怀入袖,打开收拢,极尽风雅。

宜兴毛竹非常适合做玉竹扇。密度高,紧致,成扇后不会变形,放手里盘,上了岁月的包浆,颜色由浅黄色渐变到深黄色、橘红色、琥珀色、枣红色,深得藏扇人喜爱。外地的毛竹,汤师傅感觉稍嫩些,竹刀劈开来,像蹲在家里少见阳光风雨的人,皮色白刷刷的,这跟地理气候有关系。

(三)

汤忠财很早就学会了做竹器活。编竹器是山里男人的看家本领,从小泡在竹海里,身边人人个个都会做,看着看着,跟着做做就上手了。

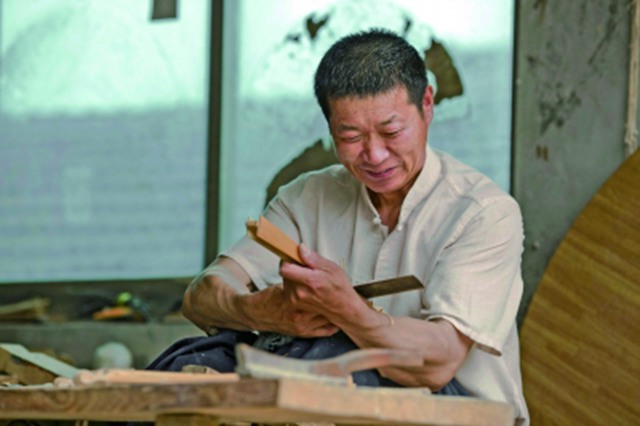

汤忠财天天坐的这张竹凳,是他十五六岁时做的第一件竹制品。几十年坐下来竹凳已发红见亮,那是岁月的光泽。他今年54岁,也像这张竹凳一样有了岁月的光泽,透着静气。

做玉竹扇要的就是静气,浮躁的人做不来。

一把7寸长的扇子,十八片扇骨加起来不满一寸,两片加在一起才1毫米。

细腻的竹料全靠手工拉出来。拉的时候要静气凝神,拿捏到位,不然便拉不均匀。竹片一层层劈,劈到不能再薄时,便用镑(音),镑是传统木匠的工具,板刷形状,排列着二十片锋利的小刀,手推刨一下,竹片就薄一层,薄度尺寸,可以尽随心意。

汤师傅的许多工具都是现在难得的老货。比如这把舞钻,发明它的前辈看来颇有诗意。称其为舞钻,想必是因为工具上的绳打成三角,钻眼时,轻盈旋转如跳舞。这把舞钻是汤师傅按照传统样式自己做的,装钻头的杆子用的是老式秤杆。老式木杆秤是用硬木做成的,吃到力丝毫不会弯,钻出来的洞眼非常精准。

扇子打开收拢,频繁使用,极考验扇眼里的扇钉。洞眼打得不好,扇钉松动,这把扇子形散了,神也散了。扇眼是玉竹扇的眼神,上品的扇子,扇眼要形似老鼠眼。

扇钉材质也极讲究,铜钉和铁钉会伤及扇骨是不能用的,汤师傅用的是牛角钉,江南农村养的水牛,将水牛头上的角拉成丝,穿在扇眼里,然后用烫嘴烫牢,烫嘴在炭火上煨热,反复烫磨,直磨到牛角钉像老鼠的眼睛一样有神,才符合要求。

(四)

上百道工序,极尽精致,真是磨人的活。他从十六岁开始做手工扇,早已磨掉了一身火气。三十来年前,村里来了十几个苏州人,看中了这里的毛竹山,寻到这里要办扇厂,来的人都是制扇高手,从开料、做扇骨、裱扇到画画,全套人马都来山村了。

山里人乐了,他们祖辈做竹器,但没有做过精致的折扇。一棵毛竹伐下来,卖到工地上搭手脚架,值不了几个钱,编成篮,做成箩,打成凉席等,能多换几个钱。如果做成精美的折扇,那身价又不一样了。

汤忠财进了扇厂,苏州师傅带他制作扇骨,竹子大片用细纱皮磨,磨啊磨,要磨到像镜面一样有光亮,师傅讲从前还要考究,用树叶来磨,磨到如玉一样。他在厂里做了好几年,后来市场转风向了,使用折扇纳凉的越来越少,扇厂停办,他放不下这门手艺,回自己家里,带媳妇一起做。

他媳妇是宜兴新街归径人,当年嫁到襄阳村,心里想山里日子不会苦,春天挖笋,秋冬砍竹,闲时编竹器。大集体时代挣工分,别处一工才二三毛钱,襄阳村有一块多钱呢。嫁过来后才晓得,不会苦的日子是双手做出来的。丈夫做扇骨,她做扇面,整天埋在纸堆里,一年到头不得闲。

汤家的玉竹扇用上等宣纸裱面,明矾和骨胶掺和,用排笔通刷,阴干,再刷,再阴干,三矾四套,做个扇面要有近二十道工序,也是生宣变熟宣的过程,书画家在熟宣扇面上细致描绘,水墨不易渗透。外面买的熟宣不适合,非得自己手制。

这手艺也是招人喜欢,常有书画家到他的小院里来,选扇,画画,彼此成了朋友。扇坊后院种着极大的石榴树,板栗树,在树下摇着扇子,说着话,这日子,在扇底下生风呐。

太华山区做竹扇的,上世纪七十年代有上千人,现在只有汤师傅一家在做了。如今别说没人做扇,连编篮做箩的手艺人都少了,有几个年轻人会耐烦煮竹劈篾呢。汤师傅也曾嫌做玉竹扇太磨人,来钱慢,开过三年农用运输车。

这一晃,汤忠财的儿子文杰都28岁了。小伙便像太华山里的竹子一般,高高瘦瘦,清秀而明亮。

文杰学的是机电专业,在外面飞来飞去,换了好些行当,繁华世界的新鲜与辛苦多少尝到了,倒也慢慢理解父亲了。

前几年,文杰开了家华峰扇坊的淘宝店。后来,又在溧阳南山竹海风景区,开了个小铺子,卖父亲的扇子。时间长了,他便晓得手艺的价值了。

今年春上开始,扇坊里便多了个小学徒。父子俩做活的一桌一凳,头靠头挨着。老汤瞄了眼儿子的刀功,笑笑。会做,跟做得好,隔着十来年冷板凳呢。

六月里,屋门口的红石榴花开得热闹,不断有汽车“哗哗”地从大路上飞奔而过。

扇坊里总是静得很,竹丝“噗噗”落地,偶尔是手艺人很轻的话音:“这扇子,打开要有形,收起也要有形。学做扇,也是学做人呐!”(宜兴日报)