【引 言】

宜兴以“教授之乡”闻名天下,科技工程领域和文化艺术领域人才辈出、星光灿烂。其实,宜兴还有众多的“钢铁战士”,在中国人民解放军陆海空三军将士的行列中,许多优秀的宜兴儿女为保卫国家安全作出了贡献,海军南海舰队某基地原副司令员、海军大校盛同良,就是其中一员。

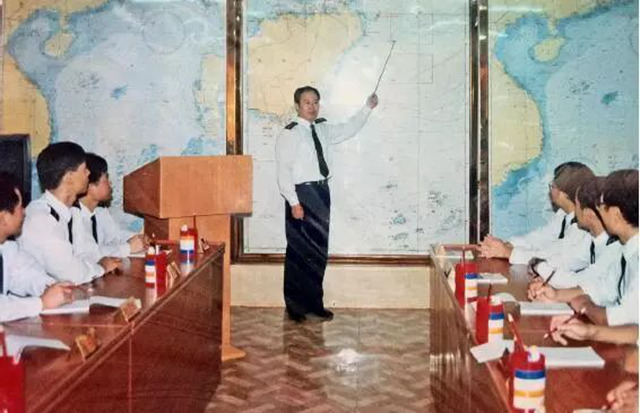

日前,“天南地北宜兴人”采访小组在海南三亚的一个军港里见到了他。(本文刊登于《宜兴日报》2014年4月17日)

从农家子弟到副司令员

1958年4月,盛同良出生在我市堰头乡(现为徐舍镇)的一个农民家庭。1976年7月,18岁的盛同良在宜兴烟林中学高中毕业。此时正值“文革”末期,高考尚未恢复,农村没有乡镇企业,农民也不能经商,高中毕业的盛同良面临选择:要么像父辈一样面朝黄土背朝天继续种田,要么参军当兵,到外面广阔的世界去历练。

这年,海军潜艇部队因为江南文化教育基础较好而特地在宜兴招了一批潜艇兵,盛同良如愿和一批宜兴子弟登上了北去的列车,到达青岛海军潜艇学院,穿上海魂衫,当上了光荣的水兵学员。

他没想到的是,从此他的大半生将和潜艇在一起。

修长的形体,高高挺立的指挥塔和潜望镜,像鱼鳍一样外张的升降舵……潜艇就像一条劈波断浪的巨鲸,深深地吸引着盛同良。

一切从头开始。潜艇在海上升降沉浮,在狭窄、封闭的空间里,吃饭是吃了吐,吐了再吃,走路摇摇晃晃不时撞在密布的各种钢铁管道上,睡觉只是在宽度不到60厘米的铺板上,而且各种机器声昼夜不停……除了克服这些最基本的生活困难,更重要的是学会驾驭这个钢铁巨龙,在祖国需要时从深海中向敌发出雷霆攻击。

历史不会忘记,从19世纪中叶到新中国成立前的百余年间,作为一个人口、疆域和资源名列前茅的国度,中国却遭遇帝国主义列强从海上入侵400多次。中国共产党人为中国“有海无防”的历史画上了句号。但在上世纪70年代末,我国的科技水平还较低,军事装备还较落后,海军的潜艇大多还是上世纪五六十年代的老艇。要对付强敌,需要官兵们非凡的勇气、智慧,埋头苦干、苦学。

在青岛海军潜艇学院,盛同良发愤读书,弄通潜艇基本原理,钻研海洋资料、了解海底状况、熟知战斗岗位、学习鱼雷攻击等各门学科,用现代科技知识武装自己的头脑,加快使自己成为一名优秀潜艇兵的步伐。

艇上苦干,岸上苦学;严格训练,不倦追求。随着海军武器装备的升级换代,随着军队战略指导思想的转变,战法训法的发展变化,也伴随着盛同良从普通水兵成长为潜艇指挥员的历程,盛同良曾七八次赴军校进修深造。

他两次到青岛潜艇学院学习,分别到南京海军指挥学院参谋班、外国海军研究班、海军战略研讨班学习,在北京空军指挥学院全军师旅团指挥干部交叉班学习,还两次来到中国人民解放军最高学府国防大学,先后从应急作战指挥师级主官培训班和基本系联合战役指挥培训班毕业。

在聊起这段经历时,我们很是不解——海军潜艇指挥员为何跑到空军指挥学院进修?盛同良说:“现代战争再也不是单打独斗,而是诸军种、诸兵种合同作战,互相配合,因此指挥员尤其是高级指挥员,必须熟悉各兵种各专业的战法。”

从宜兴出发,到山东青岛、辽宁大连、广东珠海、海南三亚,盛同良先后转战我国四大海域,从水兵做起,班长、军士长、参谋、副艇长、艇长、潜艇支队副参谋长、参谋长、副支队长、支队长、基地副司令员,一步步走过来,成为海军潜艇部队一位高级指挥员。

军人能战方能止战

研究战法

信息化的大潮,拍打着世界军事变革的堤崖,也冲击着从军多年的盛同良的活跃思维。

2008年12月18日,《解放军报》发表了署名为南海舰队某潜艇支队支队长盛同良的一篇军事论文《让中国潜艇航行得更深更快更远》,引起广泛关注,除军队专业刊物纷纷转载外,人民网、央视网、搜狐网、凤凰网等网络媒体也同步跟进,配以醒目标题报道,如“解放军高官:捍卫海洋利益须优先制造潜艇”“中国潜艇部队主官:潜艇可配台国家政治外交斗争”“南海舰队军官:潜艇是维护国家海洋权益的最好利器”。

这是盛同良多年思考国家海洋权益保护和潜艇部队建设关系的一篇精心之作。文章中写道:“我们不谋求海上霸权,但我们要守护好属于我们自己的海洋资源,维护国家海上权益,积极争取面向海洋的有利发展条件,这一切,有赖于一支强大的人民海军,而潜艇则是维护国家海洋权益特别是远海海洋权益的最好利器。”论文的结尾是“天下虽安,忘战必危”。

《解放军报》发出现役海军潜艇部队指挥官如此坚定、明晰的声音,这和普通学者、专家的泛泛而论自然不可同日而语,也难怪有人纷纷猜测文章推出的“背景”。

使命如山,时不我待。对国家安全和潜艇部队建设的强烈责任感,盛同良久久思考着一系列潜艇作战和训练课题,写下了很多专业论文,鉴于众所周知的保密原因,无法在此细述。

有备无患,未雨绸缪;平时多流汗,战时才能少流血。面对未来可能来到的较量,盛同良和他的战友们驾巨鲸、破恶浪,北至濒临日本公海,南到曾母暗沙,横贯我国渤海、黄海、东海、南海四大海区,东出太平洋,在未来可能的海洋战场上巡弋演练,掌握未来作战制胜权。

四海为家,浪迹天涯,这便是盛同良30多年的真实潜艇生涯。

军人能战方能止战。1988年南沙海域发生震惊中外的“3·14”海战。

1988年3月14日,越南海军舰艇编队入侵我西沙群岛,在越方首先向我军登礁人员和舰船开火的情况下,我海军舰艇奋起反击,击沉越方军舰两艘,重创一艘,收复此前被越南非法侵占的数个岛礁。

几乎就在西沙炮响的同时,盛同良已奉命率艇和其他海军舰船一起奔赴战场,从海上到水底,一张笼罩挑衅者的立体火力网已经部署,挑衅者胆敢进一步升级事态,面临的是更沉重的打击。在我方强大威慑下,“3·14”海战以我方完胜很快结束。

“不战而屈人之兵”,使敌望而生畏,知难而退,能战方能止战,孙子兵法这一精髓,千古未变。

生死考验不期而遇

乘风破浪

和平盾牌,热血铸就。无论是在惊涛骇浪里纵横驰骋,还是在波谲云诡中雷霆出击,潜艇官兵们时时面临生死考验。

最好的机械设备,即使有最严格仔细的维护保养,也难免有出故障的时候,而这对于在茫茫海底独自巡弋的潜艇来说,有时则会变成严峻的考验。盛同良给我们讲了一个故事:一次战备训练中,艇上空气变换系统发生故障,密封的艇体内出现负压,顿时许多官兵身体出现不适,有的甚至感到意识模糊,身为指挥员的盛同良危急关头冷静沉着,在大家的说话声音也听不清楚的情况下,果断、清晰地用手势指挥官兵采取应急措施排除险情,大家齐心协力终于使潜艇恢复正常航行,转危为安。

我们问盛同良:“遇到这种情况,心里怕不怕?”他说:“遇到紧急情况说不紧张是假的,但这个时候最需要的是冷静,尤其是指挥员,不能慌忙出错。只有沉着应对,才能正确实施各种预案成功排险。”

克难排险,赢得胜利,来自于平时的严格训练。

中央电视台军事频道和海军方面几年前联合举办的“超级战士—潜艇部队精英大比武”,就是在南海舰队盛同良任支队长的潜艇支队举行。我们观看了这个精彩视频。其中比赛的第三关“封舱速浮”,模拟了潜艇遇到紧急情况,要求潜艇兵蒙住双眼迅速关闭所有阀门,封闭潜艇三舱后对潜航充气,然后紧急上浮。视频最后是盛同良支队长为赢得“超级战士”冠军的潜艇兵颁发奖杯,他说:“大比武展示了超级水平,显示了超级能力。你们为潜艇兵赢得了荣誉。”

潜艇在大海深处,平时的“小事”这时也成了大事。盛同良说,比如有人突发阑尾炎,在岸上这算不了什么,而在执行任务的潜艇上这就是麻烦事。或者是潜艇上浮寻求支援乃至返航,或者是在艇内为病员开刀实施手术。前者有时战备任务不允许上浮,后者则因艇内医疗条件有限风险大。艰难考验,常常就是这样不期而遇。

风雨同舟,生死与共,这是潜艇官兵们战斗生活的真实写照。

军人荣誉背后的情感支撑

海军潜艇官兵将对祖国和人民的爱举过头顶,而将对亲人和家庭的愧疚深埋心底。

盛同良的妻子王晓燕是宜兴徐舍人,那是在上世纪80年代中,盛同良在潜艇学院学习时的一个假期,回家乡探亲时认识的。他们成家在辽宁大连,后随着盛同良的调动又搬家至广东珠海,盛同良转战海南三亚后,妻子王晓燕长年孤身一人抚育儿子盛凯长大,并没有放松自己在教育事业上的追求,她现在是珠海湾仔中学副校长兼教导主任。谈起妻子,盛同良赞叹的同时又满含愧意:“她是好样的,比我强。儿子是她培养的,她是高级教师,书也教得好。家里都靠了她。”

我们“天南地北宜兴人”采访小组请盛同良联系在珠海家里的夫人,通过电话采访了她。

当我们问她:“当军人妻子非常不容易。那么多年来,你一定付出了很多。你有什么遗憾或者有抱怨的时候吗?”电话那头传来王晓燕的声音:“抱怨当然有啊,可是也不能怪他呀。他很多时候顾不上家,没办法嘛。不过我也要感谢他。很多事我一个人挺过来了。是他让我这个弱女子变得坚强起来。”这倒是与传统“军功章你我都有一半”迥然不同的想法。

王晓燕接着说:“艰难的时候很多,就说一个事吧。我记得儿子上二年级那年,有天,正刮大风下暴雨,儿子忽然发高烧,家里离医院有好长一段路,也没什么车,我撑着伞背着儿子去医院,路上儿子看我背不动了,他说了一句让我感动的话……”电话里忽然没有了讲话声,停顿好长一会,传来了哽咽的断断续续的声音:“……儿子说,妈,我长大了,我自己走吧……”

霎时,我们面前出现了这样一幅画面:狂风肆虐暴雨哗哗的深夜,几无行人少有车辆的马路上,一个年轻母亲背着患病儿子趔趄前行,风雨中撑不住雨伞,雨水无情地浇泼在母子身上,这时妻子想起了丈夫,儿子想起了爸爸,而这个丈夫和爸爸却在遥远不知处的深海大洋中……

说的人,听的人都沉默了。此时此刻,我们都觉得心里很难受。

盛同良告诉我们,“潜艇部队出航,除指挥机关外,谁也不知道什么时候走、去哪里、多长时间。”说走就走,家人只知道已经出发了,剩下的就是等待,等待亲人某一天平安归来。

盛同良找出一张他珍藏的《解放军报》,日期是2008年7月17日,上面是他和王晓燕合影,军报的图片说明是:“南海舰队某潜艇支队支队长盛同良扎根海防30多年,多次执行高强度、跨海区、多昼夜海上训练任务。为支持丈夫工作,妻子王晓燕离开在大连辽宁师范大学附中教师的工作,带着儿子来到偏远艰苦的海岛。图为妻子在码头迎接带部队执行海上训练任务后归来的情景。”

盛同良自豪地说:“海军舰艇重大出访活动会有送迎报道,像刊登我们这样的夫妻照,难得哟,这也是部队对潜艇官兵和家人的关怀褒奖。”

是的,人民不会忘记保卫共和国的将士们,也不会忘记支持他们的亲人们。

尾 声

“不要问我在哪里,

问我也不能告诉你。

我们是中国海军潜艇兵,

航行在深深的海洋里。

神圣的使命担在我肩上,

英雄的自豪藏在我心里。

请你相信这句话,

我们永远和胜利在一起。”

这是雄壮豪迈、铿锵有力的中国海军潜艇兵之歌。

这也是一首盛同良唱了多年的歌。我们在军港第一次听到了这首歌。

在交谈中,盛同良显出一丝淡淡的惆怅:“我干了30多年潜艇工作,现在要离开那战艇了,还真有些舍不得……”

离开三亚军港,回首蓝天碧水、晚霞满天的海湾,我们分明感到:岁月似流水,军歌仍嘹亮;夕阳红如火,军魂依然在!(宜兴日报)