中华人民共和国成立初期,我国公路只有8万公里,而且还是“晴通雨不通”的土路。或许,一眼能望见的邻村,因为没有公路,犹如隔着天堑。如今,我国公路交通发生了翻天覆地的变化。在今年2月交通运输部举办的一场新闻发布会上,交通运输部部长李小鹏介绍,截至2017年底,公路通车总里程477万公里,其中高速公路通车里程13.6万公里,居世界第一位。

“要致富,先修路”,公路建设是经济发展的血脉,交通的发展也促进了整个社会的繁荣而兴盛。因此,我们的繁荣和富足,必须感谢那些致力于把天堑变通途的人们。中国工程院院士沙庆林便是其中的佼佼者。

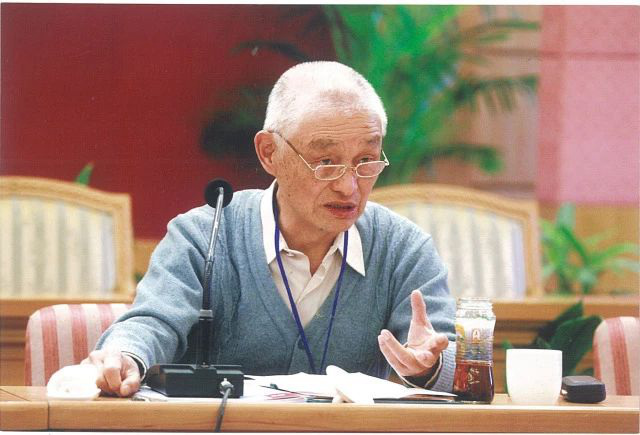

为报效祖国而读书

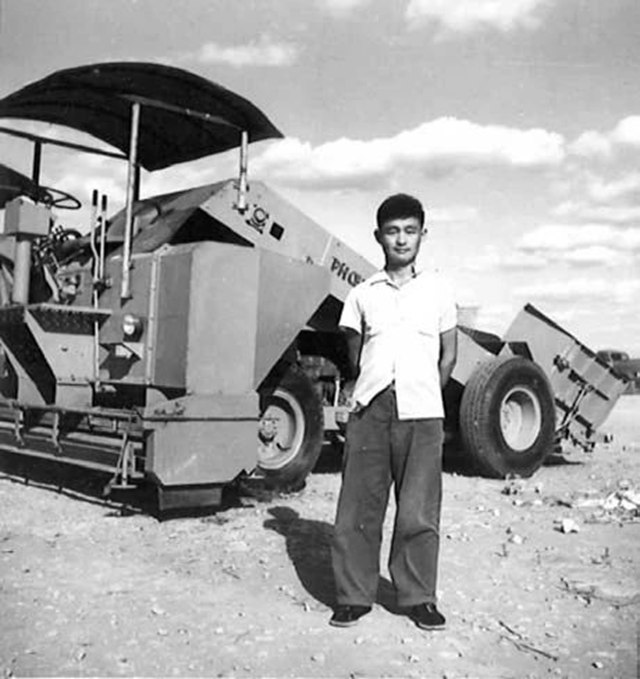

学生时代的沙庆林

1930年5月,沙庆林出生于宜兴周铁的一个农户家庭。他是家里的第四个孩子,出生时,父亲已经41岁。他也不是家里最小的孩子,下面还有三个妹妹,一个弟弟。可以想见,这样的家庭,将面临着怎样的困境!

因为贫穷,他们不得不借住在远亲的房子里。他的父母想尽了一切办法赚钱——种地、养蚕、养猪、做小生意……然而并没能改变他们艰难的生存处境。

不过,沙庆林并没有因为贫穷而失学。在周铁,砸锅卖铁也要送孩子读书,是乡风。5岁时,父母就把他送进了私塾,后来又送进了竺西小学(现为宜兴市周铁小学)、竺西中学、苏州中学高中部……沙庆林异常珍惜读书的机会。在苏州中学高中部,每天起床铃还没响,他就已在道山亭外背外语单词。晚上熄灯后,他又悄悄跑出宿舍,在路灯下看书。

1949年秋,沙庆林考取了上海交通大学土木系。然而,就在第二年,沙庆林的父亲因积劳成疾不幸去世。那时候,沙庆林的大哥已病故,两位姐姐也出嫁,弟弟妹妹尚且年幼。为了承担起养家的重担,同时不破坏自己的求学梦,沙庆林一直坚持边求学边做家教,自己省吃俭用,将挣得的钱寄回家给母亲和弟妹。成大事者,总是能在苦难中练就强大力量。生活的困境,反而让沙庆林坚定了学习科学技术,参与祖国建设的决心。

在大学的基础课结束后,沙庆林和同学们开始选择专业。其中最苦、 最累、 最没人愿意学的就是公路专业。那时,中华人民共和国刚刚成立,百废待兴,公路仅8万公里,还是“晴通雨不通”的土路。沙庆林觉得搞建设、发展经济,必须要有公路。怀着为祖国修公路这种朴素的热情,沙庆林选择了公路专业,从此就与公路结下了不解之缘。当时,全班有80多名学生,只有4人选择了这一专业。最终真正坚持下来的只有沙庆林一个人。

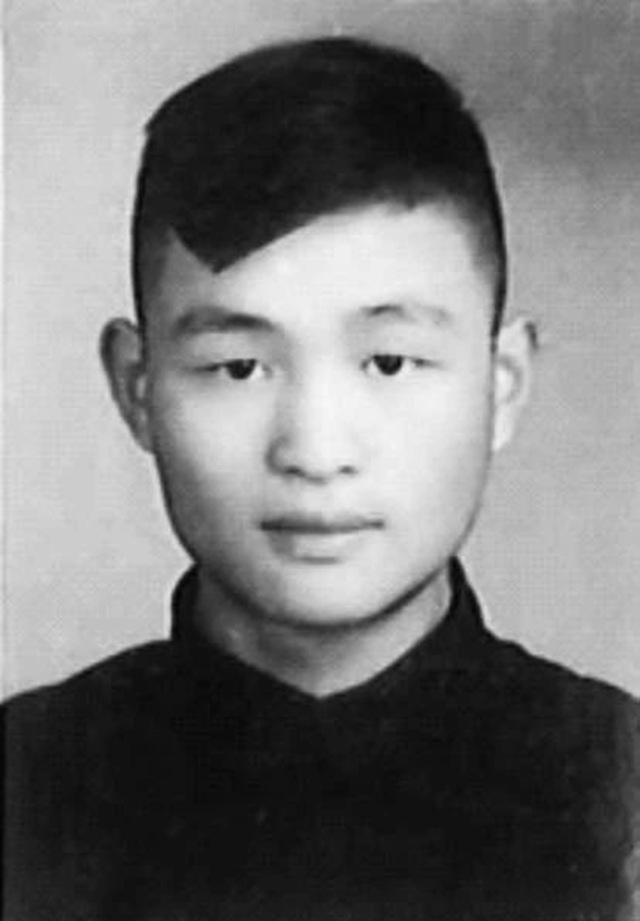

1956年,沙庆林在莫斯科

1953年,刚毕业工作不久的沙庆林报考了留苏研究生,并于1954年秋来到莫斯科公路学院。对于这段莫斯科求学的经历,沙庆林曾深有感触地总结:“当时,只有一个念头,就是学成回国参加祖国的建设。”于是,在苏联期间,沙庆林几乎把所有可支配的时间,都花在学习上,每天都要学习十五六个小时。甚至于为了节约做饭的时间,他经常做一次饭,吃两天!

莫斯科公路学院的研究生,一般是六年学制,而沙庆林只用了两年三个月,就修满了学分,并且拿到了副博士学位。为此,他得到了苏联公路学科泰斗、导师伊万诺夫的高度评价。

但沙庆林并没有满足于此,毕业后,利用半年时间,广泛收集各类有关道路工程领域的图书等资料,为此他几乎把所有节省下来的生活费都花光了。

1957年6月,沙庆林毕业回国时,除了满满两大箱书,其他什么都没有带。随后,他进入交通部公路科学研究院(简称公路院)工作。

“我们的岗位就在现场”

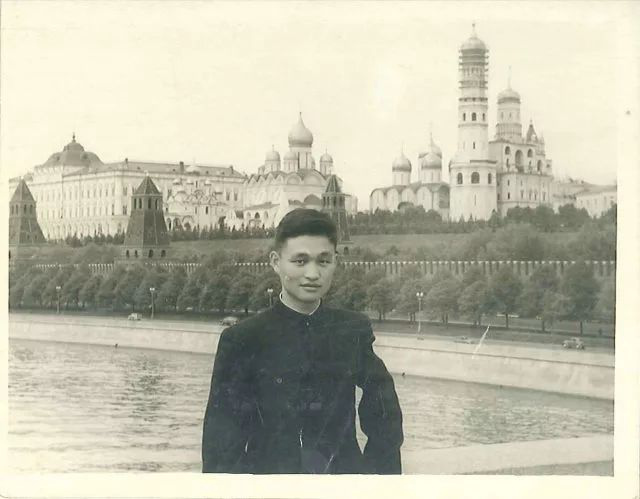

沙庆林在尼泊尔加博公路波克拉驻地

沙庆林是农民的孩子,勤劳和朴实是在农村生活中养成的美好品质,而这也成为他工作中的写照。

在到公路院正式工作前,根据当时的规定,1958年2月,沙庆林被下放到湖南临湘安化大溶塘柘溪水电站劳动锻炼。当时那里有一个交通部第二公路工程局负责施工的公路项目。沙庆林到项目工地后,与工人们一起挖土、抬土、打夯、修路基、砸石头等,他不但没感觉辛苦,反而觉得参加劳动锻炼心情很是舒畅。工作之余,沙庆林还帮助技术人员解决了很多技术问题。正是沙庆林这样踏实肯干的态度,让他在两个月后,有了第一次带队修路的机会——带领500多名民工修一段2千米的石方路堑和一座桥。那时,沙庆林既是施工队队长,也是施工员、测量员,要负责整个工程项目的测量和施工技术工作,还要管理民工的生活。他每天早上6点就起床,白天奔波在山路上,晚上睡在帐篷里,他还要经常负责爆破工作,可谓危险重重。8个月后,这条路终于建成通车,沙庆林很兴奋,内心充满了成就感,这是他走向公路建设的第一步。

1959年,沙庆林回到公路院,开始从事公路路面学的研究,但在湖南的那段经历,让沙庆林充分认识到“理论与实践相结合”的含义,在以后几十年与公路打交道的工作中,他也一直遵循着这个真理开展工作。

沙庆林( 左) 在苏丹做试验

援外建设时,在苏丹、马达加斯加、赞比亚等六国,沙庆林都要在工地实验室亲手做各种物理力学试验,他的很多针对当地公路修建技术难题的处治方案,就是在这些大量试验基础上提出的。援外回国后,沙庆林仍然坚持亲自做各种试验,从破碎、筛料、称重、制试件和试验工一起拆装试模等,他都亲力亲为。

1980年6月,北京门头沟的试验路上,沙庆林连续十几天从早到晚在烈日下做试验路的分层强度试验。试验需要在路面上挖表面不足半平方米,深0.4米的试坑,坑底还要很平整,为提高试验精度,沙庆林趴在地上,头探入坑中,双手拿一块重逾13公斤、直径0.3米的大圆钢板一点一点将坑底打磨平整。他一个人操作了72个探坑,2条手臂被太阳晒出了紫外线皮炎,露出红肉。

1984年,沙庆林主持京津塘高速公路半刚性基层沥青路面设计,当时采用手动击实仪成型试件,需要用手将击实锤提高450毫米顶端然后放开自由落体打到试件表面,每个试件要分三次加料,每次加料后都要击实98次!就是这样比较机械但又十分消耗体力的工作,沙庆林也会亲自动手。

在公路科研事业上,沙庆林从来都是这样“吃大苦、耐大劳”,在工地一住一两个月是常有的事,皮肤晒得黑黑的,总被人误认为施工工人。哪怕是1995年,沙庆林当选中国工程院院士之后,他也依旧经常忙碌在实验室和施工一线。他经常这么说:“我们的岗位就在现场!”

这样亲力亲为、深入施工现场的生产实践,为沙庆林的科学研究提供了丰富而宝贵的资料。

病痛缠身的职业生涯

沙庆林在索马里公路施工工地

沙庆林一生,都饱受病痛困扰,最早可追溯到他的大学时期。

大学入学没多久,沙庆林的被褥、棉衣,就被小偷偷走了,在很长一段时间里,他只能蜷曲着身体躺在光秃秃的木板上睡觉。这段经历使沙庆林落下了“寒腿病”,遇凉时臀部和大腿肌肉就会酸痛异常,难以入眠。随着年龄的增长,情况愈发严重,50岁以后,即使是三伏天,他也必须盖着被子睡觉,臀部和大腿部还需放着电热蜡袋才行……之后,在工作中,因为施工地自然条件恶劣、工地生活工作条件较差等原因,沙庆林更是疾患不断。

在巴基斯坦,修建中巴公路(又称“喀喇昆仑公路”)时,工作条件极为艰苦,驻地帐篷里连桌子都没有,沙庆林只能用树枝打4根木桩,架上空肥皂箱,当作办公桌。当地海拔高,高压锅蒸出来的馒头经常半生不熟。每天出工到现场,每人都带着两个馒头、一壶水作为午餐。到了中午,馒头和水早已冰凉,有时不方便带水,他们干脆渴了就抓几把雪来吃,沙庆林患上了十二指肠球部溃疡。后期,又因为抬重物等,患上了腰椎间盘突出、骶骨退化,这些病症困扰了沙庆林几十年。

在尼泊尔援建时,因为当地卫生条件差、工作压力大、工作强度大,沙庆林感觉精力不充沛,有时四肢无力,竣工回国,他才知道自己患上了肺结核。可他休假养病仅一个月,就接到了赴苏丹援建的任务。沙庆林询问医生后,得知自己的肺结核不带传染性,就毅然带着药片飞赴苏丹。

沙庆林在马达加斯加援建时的留影

在苏丹援建时,当地气候干燥炎热,他们在宿舍里只能以喷雾冷气机降温,沙庆林很快就患上了“空调病”,只能用床单搭起“挡风墙”,挂上闷热的蚊帐,苦苦熬过一个个炎热的夜晚。不久,他又患上了腹泻加便血的疾患。

……

但沙庆林从来没有被病魔打倒,也没有畏惧、没有委屈、没有退缩,在常人难以忍受的痛苦中,总是不动声色地继续坚持工作。

2007年,77周岁的沙庆林在一场讲座中,出现严重腹泻,但他依然强忍着把课讲完,当晚,就住院治疗,住院十来天,才稍有好转。此后,沙庆林身体大不如前。

同年,在秦皇岛试验路,发高烧,因为心系工作,他坚持到现场,结果病情加重,不得不回北京治疗,可很快,他又回到了施工现场。

沙庆林这种带病工作的行为,甚至引发过一些误解。

“文革”期间,他到北京大兴的交通部“五七干校”参加劳动,却传出了他在干校“小病大养”的流言。直到沙庆林把压在手里没有上交的十多张假条拿出来,人们才知道他在苏丹援建时落下的“便血”毛病根本没好,反而因为劳累更加严重,每天都要打止血针,医生都劝他卧床休息,可沙庆林总是微微一笑,依旧去劳动。

每当有人问沙庆林,后不后悔,沙庆林总是微笑着说:“不后悔,这是我的责任所在!”

其实,职业除了让沙庆林饱受病痛的折磨,还经常让他面临着死亡的威胁。

在巴基斯坦,沙庆林常常行走在数百米高、60度倾角的碎石斜坡上,斜坡上只有一条宽约15厘米的小道,一不留神,就可能滑溜到山底;有时他们甚至要攀岩上陡壁考察地形。同事中,有被山石砸死的,有掉落峡谷被急流吞没的,也有被积雪深埋的……

在赞比亚,工作人员必须每天坚持服用抗疟药,可依然有同事染上脑型疟疾,病逝他乡……

沙庆林曾经在一封信里对家人说:“战争年代有牺牲,在和平建设时期,要工作也是会有牺牲的,你们要有思想准备!”

创新的思维和做法

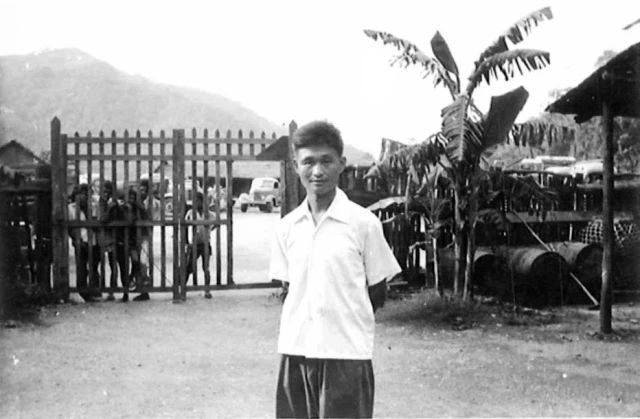

1955年,沙庆林在莫斯科公路学院试验场

回顾沙庆林几十年的科研历程,勇于创新的精神贯穿始终,大到科研方向的确立、工程实际问题的解决,小到一个试验仪器的发明,再到数学方法的应用等,无不闪耀着创新的火花。

在苏联留学期间,沙庆林在导师伊万诺夫的指导下,进行过一系列的形变模量测定的试验。当时,苏联和英美等国盛行的方法是荷重长期作用法。但沙庆林很快就发现了这种试验方法的局限性,设计了“强制压入机”,并利用这个仪器,重新设计了一种叫做“形变模量荷重等速增加法”的试验方法,既省时又省力。

在巴基斯坦援建,他推翻了英国人的设计方案,重新设计路线,节省两座百米大桥和五道大涵洞,减少了15万立方米的土石方工程。

在索马里援建马里贝布公路后,沙庆林总结经验,倡议在我国援外公路的工程中,对路基路面的设计与施工采取重型压实标准,替代国内已使用近20年的轻型压实标准,最终被采纳。

1980年,沙庆林负责国家“六五”科技重点攻关项目“提高路面质量若干主要技术问题的研究”工作,开始研究适合我国高等级公路的路面结构,这需要大量室内外试验设备,沙庆林研制出了一机多用的“路面材料测试仪”。

尔后,沙庆林又连续主持两个国家“七五”“八五”科技重点攻关项目“高等级公路沥青路面结构设计和抗滑表层的研究”“半刚性基层沥青路面典型结构的研究”及“八五”交通部科技重点攻关项目“沥青路面结构的可靠性研究”。

科研课题紧密结合我国的国情,创建并完善了我国的半刚性基层沥青路面设计方法体系,在路面设计理论、重型压实标准、材料技术指标、半刚性材料性能、混合料设计、路面典型结构和可靠度设计等方面的重要成果理论上有许多创新。特别对半刚性路面裂缝的形成原因和机理,得出了创新性结论,对几种裂缝给出了准确的定义,并进行了系统详细的论述。对半刚性路面的承载能力和沥青面层的功能作用有创见。科研成果大多纳入规范,并在我国大面积推广。

沙庆林(右二)在四川省某高速公路工地实验室

在发现我国高速公路出现早期破坏现象后,沙庆林又立即着手开展高速公路早期破坏现象调查研究,他从数据及大量实例,首次全面系统总结了我国高速公路出现早期破坏的发生机理,并给出了具体的预防和处治措施,引起广泛关注。

随着我国重载交通的逐渐增多,为了解决重载交通给路面带来的一系列问题, 沙庆林又将科研重点放在了重载交通长寿命路面上, 并借此, 对此前他试验研究成功的多碎石沥青混凝土SAC系列进行了再创新,既能达到功能要求又能解决沥青面层的早期损坏。创造性提出沥青混凝土的分解和分析计算方法;研究成功水泥碎石基层中断级配设计方法和密实性检验方法,提高了水泥碎石的强度和整体性;研究提出了以符合级配设计要求为核心的新施工工艺。创新使用凸块式钢轮压路机起到加强层间结合,形成一个相互紧固嵌入的特殊整体,全面实现“强基薄面稳土基”的路基路面设计理论和进行综合设计的要求,成功研制粗集料单一粒级专用筛分机,整体形成重载交通长寿命半刚性路面修筑的成套技术。

年逾古稀时,沙庆林又富有前瞻性地提出了半刚性基层沥青路面长期使用性能观测和建设路面足尺试验环道的重大项目建议……

革命化的春节

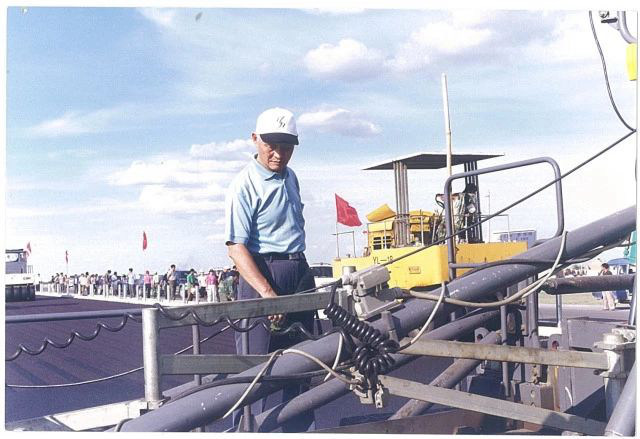

沙庆林站在摊铺机上查看沥青混合料摊铺前后的情况

“沙庆林的时间,只用在学习和工作上。”这是沙庆林的妻子给他的评价。对于这一点,她给予了充分的理解和支持。她是他的生活伴侣,也是工作中的得力助手,为他查档案、找资料、整理材料、录文稿……

如今,我们想要知道某地某天的天气情况,只要在手机上轻轻一点,数据甚至能详细到某条街道几点开始下雨几点停止,以前却没有那么方便。上世纪90年代初,沙庆林在攻克“高等级公路半刚性基层沥青路面典型结构的研究”这个项目,需要一年365天内全国各省会、直辖市的气温等天气资料。如果去中国气象局查询需要付费,可项目组并没有这笔预算。他就自己制作了一个表格,委托妻子每天记录中央电视台晚上7点半的天气预报信息。每天做事情都要算着时间,连走亲访友都不安心,妻子叫苦不迭。可在沙庆林的脑海里,科研高于一切,为了支持他,妻子一记就是整整5年。

2002年冬天起,每年冬天,因为身体原因,沙庆林和妻子都要去海南三亚养病。三亚是著名的旅游城市,然而那么多年下来,沙庆林和妻子都忙于工作,从来没有好好观赏过三亚的美景。

2003年,到三亚的第三天,沙庆林就开始撰写书稿《多碎石沥青混凝土SAC系列的设计与施工》。妻子在料理家务之余还要全力协助他整理资料和录入文稿,并进行校对。日复一日,直到第二年春天返京。

他们的孩子,也成了 “革命战友”。每年春节,沙庆林的小儿子沙健会到三亚陪父母过年。然而他的到来,也被沙庆林视作加快写作进度的天赐良机。2005年的春节,沙健帮助父亲做了384张幻灯片,因为沙庆林要求高,他几乎足不出户,反复修改,直到父亲满意为止;2006年春节,除了看了一场春节联欢晚会,沙健几乎都在忙碌中度过,连一日三餐都是到隔壁某部队医院的食堂打饭,随便吃两口。沙健和母亲开玩笑说:“在老革命的带动下,又过了一个革命化的春节。”

行走在公路上的院士

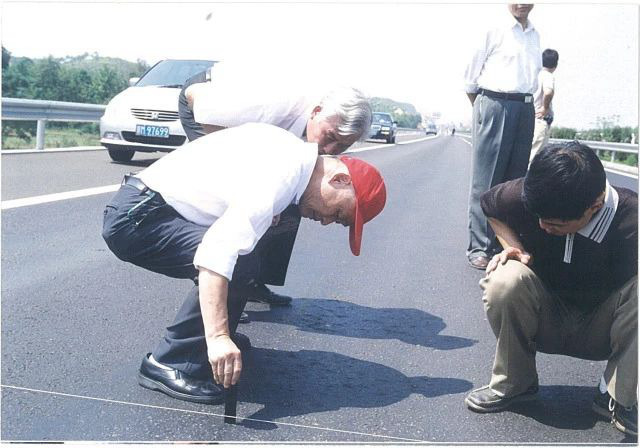

沙庆林用随身携带的工具测量某高速公路的辙槽深度

沙庆林对公路执着,还体现在“走路”上。只要是他设计的高速公路和其他各种公路,他都要亲自走一遍,检查路面质量。沥青路吸热,夏天的地面温度能达到60℃以上,而在施工作业现场,路面更是能高达160℃。为此,沙庆林必须穿上他特制的鞋——在厚鞋底上,钉上一指多厚的胶底,穿上这样的鞋,走在施工现场,再粘上沥青,一只鞋少说也有四五斤重。可沙庆林穿着如此沉重的鞋子,在路上一走就是几公里,甚至几十公里,一年鞋子要磨坏好几双。

1996年,宁沪高速公路通车前,他到宁沪高速公路无锡段检查路面,无锡段全长47.377千米,他第一天就走了16千米,而且是走一步、看一步、记录一步,像工兵探查地雷那样细致。陪同他的人都撑不住,第二天只能换了另一拨。沙庆林坚持了下去,两天半时间就走完了全程。检查完无锡段,他又赶赴常州段,当天又步行了26千米……

一位在沈大路开车伴他同行的司机,见他如此艰难而执着地行走,很有感触,在香烟纸上写了一首诗给他:

春风吹暖心,报国花甲人。

遥遥沈大路,信步似门庭。

有人根据沙庆林的工作日记,曾经对他走过的、调查过的路进行粗略统计,1997年-2011年的15年时间里,就有230多条(段),其中2005年一年时间,沙庆林就考察了48条(段),而那时,他已经是75岁高龄。

后 记

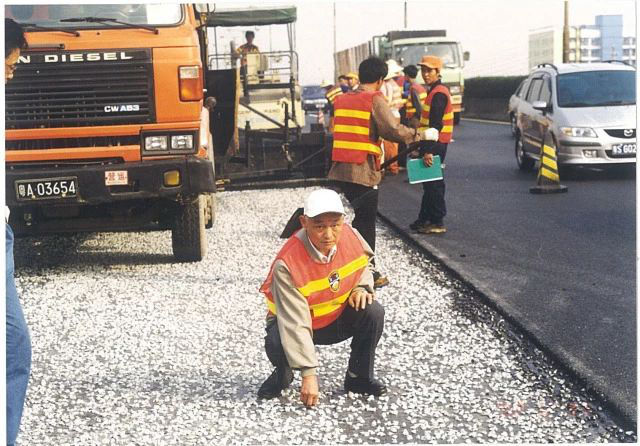

沙庆林在广深高速公路大修时赴工地考察

2015年,85周岁的沙庆林正式退休。彼时,沙庆林已为中国公路事业奉献了将近60年。在一篇回忆文章里,沙庆林这样写道:我觉得为国奉献永远是我的天职,路永远走下去,让它在我的脚下不断地伸延,伸延。(宜兴日报)