【引 言】

2013年12月22日,“马振声·朱理存中国画作品展”在北京荣宝斋开幕。熙来攘往中,身着藏青小碎花棉袄的朱理存静静地立于一边。有眼尖的记者认出来上前采访,她便微笑着答话,神态淡然,只有提到画时,才会不经意流露出孩童般兴奋的神情。

展出的画作中,哪一幅最耗时耗力,哪一幅曾再三斟酌,朱理存都记得清清楚楚,但她最喜好的却是去年秋天的一幅兴起之作——穿着兜肚的小人儿骑着猛虎,瞪目挥拳。她在画上题款:“千里之行始于足下,不需鲜花与喝彩,只要心存信念与勇气,唯有超越了自身极限的挑战和努力,方能得到最大的快乐和成功。未有不学而能者也,永远对艺术怀有敬畏与谦卑之心,才是真诚者。”这幅画,名为《人生难得几回搏》;这一年,她73岁,从艺逾50载。

朱理存参与创作的《川西三月》。

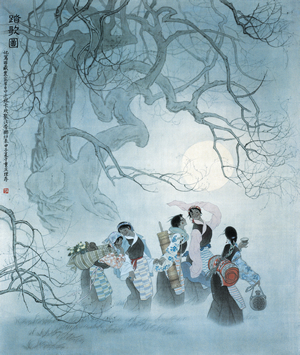

朱理存创作的《踏歌图》。

工笔与写意,都为一个“自在”

朱理存:画,是一种快乐,是灵性的解放。自由自在,天马行空,又在规律之中。我一直追求这种境界,不惜一切地去追求。

在当代中国画坛上活跃着众多出色的女画家,朱理存就是其中之一。她不但连续入展第五至第九届全国美展,而且获奖,她还参与国家重点美术项目——国家重大历史题材美术创作工程的创作。这在中国画家中是不多的,在女画家中更为少见。正如美术批评家夏硕琦所说:“她的那些形式新颖而且带着生活露珠和泥土芳香的新作,鲜明地反映出时代生活的变化,每每给人气息清新的审美兴奋。”

童年时代,朱理存就喜欢绘画,报考中央美院附中时,同为医生的父母虽不是很赞成,也并未反对。这种开放的家庭氛围,使她始终能按照自己的意愿前行直到真正走上绘画的道路。“我没有学过专业,就随性画呗。”一个几乎可以称之为“门外汉”的少女,敲开了专业学府的大门,凭的当然不仅仅是运气,更多的是与生俱来的天赋和随性自在的禀性。正是这些,让她从众多考生中脱颖而出,并在1959年中学毕业时,以所有科目全5分的成绩,成为班里唯一一名保送入中央美院的学生。

朱理存虽执着于学画,对学什么画并没有特别的想法。当时,任职于中央美院的国画大师李可染先生给她出了主意:“我帮你选个专业,那就是中国画系。中国画博大精深,是一颗艺术的明珠。在世界艺术之林中独树一帜,必将大大地影响东方,影响世界。现在我们要做的是拂去它上面的灰尘。你选择了这个专业,我保证你不会后悔。”这些话,朱理存记得很清楚,五十多年来,从未后悔过当初的选择。

在中央美院,朱理存先后得到过蒋兆和、叶浅予、李斛、李可染等老师的指导,也为后来的创作奠定了扎实的功底。“当时就觉得满腔热血,要去基层锻炼自己。”1964年毕业时,怀抱着“做一个人民的艺术家”的朴素愿望,她放弃了留在北京任教的机会,背着行囊远赴四川。艰难的生活条件,让朱理存对生活有了更为深刻的体验和感悟,这也成为她创作的原动力。她到纱厂体验生活,以“四不要”为主题第一次进行国画创作,并入选全国美展;她创作的《叔叔喝水》,成为第一次全国中国画作品展览重点推荐的作品之一,为她赢得了在国画领域的最初声名。

上世纪八九十年代,朱理存深入四川实地考察,体验生活,创作了系列工笔画,包括《踏歌图》《姑娘们的节日》《草原上的姑娘》《赶场天》《生命之歌》等。在人物塑造方面,她将女性所特有的细腻情感,运用到一些细节的处理上,诸如人物体态、面庞、眼睛、手势、服装等。在用色用线方面,她在强调传统时,又大胆吸收民间艺术、装饰画、日本画以及西方绘画的元素。这些源于生活的工笔画作,以自然随性的笔触显示出她作为女画家对生活的独特感悟,其写实中富有浪漫夸张、色彩绚烂与朴素交相辉映的形象刻画,给中国当代工笔画带来了新的意韵。

孜孜不倦专注工笔画近三十年后,近些年,朱理存的创作逐渐倾向于写意画。问及原因,身体和体力自然是一个方面。更重要的是,当兴之所至、笔随心动,相较于细致的工笔画,豪放的写意画将画家的心绪表现得尤为畅快淋漓。何况,多年的创作,朱理存早已铸就了以工带写、工写结合的独特风格。

创作间隙,朱理存在弹钢琴。

做人与作画,皆求一份“率真”

朱理存:“真”的东西不一定都美,但美的东西一定出于“真”。我情愿用结结巴巴的语言,倾吐肺腑之言,不愿用流利动听的辞藻、浮华的语言说恭维的话或言不由衷的话。

朱理存,这个名字在中国美术界已被越来越多的人所熟知。然而,要真正读懂她的作品,还得走进她的家庭、了解她的为人。

“她一直都是好学生,关心集体、热爱祖国,是个率真的人。”朱理存和丈夫马振声自中央美院附中起就是同学,从四川再到北京,从默默无名到国家一级美术师,两人共同走过了风风雨雨的五十余载。回忆起学生时代,马振声对妻子始终是赞许的。这种赞许,在两人到四川生活的时候,几乎升华成了一种敬仰。

1973年,在儿子出生仅两个月后,朱理存就抱着他和丈夫一起去四川美协报到。“四川夏天特别热,有40多摄氏度,一到下午大家都在屋子里泼水降温。她当时的画室在二楼,里面仅有一个老式的电扇,她画国画又不能开,画一会就浑身湿透了。”马振声回忆道。就是在这样艰苦的条件下,朱理存创作了第一张比较有影响力的作品——《叔叔喝水》。事实上,在四川的数十年里,朱理存一直是这样乐于吃苦的,她常常走最艰险的小道,去最偏僻的农村写生,有时候连同路的小伙子都累得直喊吃不消。

一个如此单薄的身体,却蕴藏着如此巨大的能量,源于朱理存对艺术的执着追求——求真、求美。“美存在于生活中,希望观众通过我的作品可以认识美、热爱美,用美好的事物纯洁心灵。”她曾写过一篇文章,《发现生活美,创造艺术美》,来阐述自己的艺术主张,也将之贯穿在自己的艺术活动之中。看朱理存的作品,不论是匆匆赶路的妇女、秋实累累中稍事休息的农妇,还是灶台旁边怀抱孙子烧火的老奶奶,都取材于农村。这些她笔下的人物,因为真实而充满生命的活力,唤起了观众对美好生活的热爱。

这种求真、求美的率真个性,即使在夫妻两人合作的过程中也体现得很鲜明。1977年,朱理存和马振声一起到西藏写生,历时七个月,足迹遍布拉萨、亚东和藏北草原。回来之后,两人合作完成了巨幅国画《酒歌图》。该画作内涵丰富,包含了几十个不同性格、不同职业、不同年龄、不同经历的人物形象,该作品荣获第五届全国美展三等奖。虽然取得了成功,朱理存却并不满足:“他把所有的人物都摆正了,连醉了的也是,我受不了这个。”合作时整体基调的把握必然侧重于一方,相较于马振声的大气、粗犷,朱理存更想创作一幅属于自己的诗意之作,她截取了《酒歌图》中一个醉酒归来的片段,重新创作了《踏歌图》。画面中,几位藏族姑娘在“林卡节”(藏族的一种节日)上带醉归来,尽管步履蹒跚、东倒西歪,却呈现出一种飘逸自然的美,使观众很容易就沉浸于欢乐和喜庆的氛围中,这幅画最后为中国画研究院收藏。

在五十多年的从艺路上,朱理存和马振声有过多次合作,常会因想法、风格的不同产生这样或那样的小摩擦,难得的是两人都将其视作趣味。“很多夫妻画家,往往就画成一个样,要么画着画着有一个就不画了,我们还坚持都在画,而且画的都不一样,这是很有特色的一件事,也是很有趣味的事。”马振声评价妻子,她的耐力和执着让人敬佩。

马振声、朱理存夫妇在从艺路上比翼双飞。

故乡与亲情,永存一缕“念想”

朱理存:四川的竹和宜兴的竹是不一样的,因为带着家乡的气息,宜兴的竹更显秀气和亲切。但不管怎么样,看到竹,就想到故乡。

朱理存的父亲学医,赴日留学后归国,久居南京。“父亲很温和、开明,并不多话,唯有说到家乡宜兴时显得有些啰唆。”在朱理存的记忆里,父亲在外多年,从未停止过对故乡宜兴的诉说和思念。家中的保姆,也是从宜兴带出来的,常和她说起太湖、东西氿。还有,长辈交流时爱用宜兴方言,餐桌上常会出现江南特色的鱼头汤,这些不经意流露的“宜兴味儿”,让她对故乡产生了深厚的亲切之感和向往之意。

“简历上我总喜欢标明祖籍是‘江苏宜兴’。起初是让自己不忘本,时间长了却发现这是一件值得自豪的事情。很多初结识的朋友得知我是宜兴人后,都会跷起大拇指说,那是一个人杰地灵、文脉厚重、风景秀丽的好地方。”朱理存在中央美术学院附中学习,当时的附中就在美院内。朱理存非常崇拜徐悲鸿,最遗憾的事就是未能接受大师的教导。宜兴诞生了诸如徐悲鸿、吴大羽、吴冠中、钱松嵒等一大批在全国甚至世界上具有一定影响力的书画家。随着对故乡的日渐了解,朱理存才逐步理解了祖辈、父辈对教育的执着,也越来越想回到宜兴参展。

2000年秋,中国美协创作基地在宜兴挂牌,美协主席刘大为带领三十多名著名画家来宜参加创作基地揭牌仪式,朱理存也在其中。在此之前,她从没有到过故乡。早晨,她透过酒店房间的窗户玻璃俯瞰这座城市,尽管陌生却又觉如此亲切。“繁华都市里,还可见氿水潺潺、绿意葱葱。”她说,这座城市对自己展示了无与伦比的靓丽,既有现代化的气息,又散发着浓郁的水乡特色。

朱理存特地到父亲的出生地——宜城的东珠巷转了一圈。一路走过,她看见晨练的市民彼此亲热地打招呼,街巷里有着温馨、平和的美好气息。眼前的景象慢慢和父亲的述说重合,这片淡定而恬然的土地留住了朱理存的脚步。“和我生活、工作数十年的四川一样,宜兴多竹,但又是不一样的,充满亲切之意。”她走进竹海,用相机留下了拥抱宜兴竹的美好一幕。

如今,在朱理存位于北京陶然亭的家中,这张照片被珍藏着。画画累了,看看照片、弹弹钢琴是她最喜欢的休闲方式。在她眼里,这绿色的竹,透着故乡的气息。采访的最后,朱理存伉俪共同创作了一幅《宜兴竹》,题款曰:“宜兴竹,故乡梦”。她说,今后会把更多的艺术笔触放在对家乡宜兴的描绘上。

年过古稀,朱理存仍创作不辍。

【人物档案】

朱理存,出生于1940年,江苏宜兴人,毕业于中央美术学院国画系。曾任中国美术家协会理事、中国画艺委会委员,四川省美术家协会副主席,现为中国工笔画学会副会长、中央文史研究馆书画院院务委员、北京文史研究馆馆员,国家一级美术师,享受国务院政府特殊津贴。其作品工写相融,个人风格鲜明,连续入展第五至第九届全国美展。代表作《叔叔喝水》《生命之歌》《姑娘们的节日》《川西三月》等曾在多个国家级大型美展中获奖,并被中国美术馆、中国画研究院等收藏。

摄影:老 农(部分图片为资料图片) 来源:宜兴日报