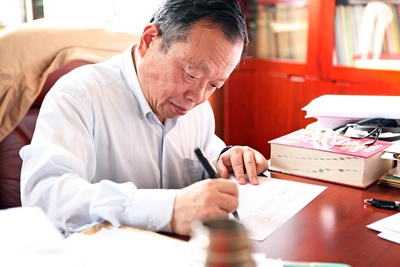

专注,已成为朱邦芬一以贯之的工作态度。

【引 言】

“咏世德之骏烈,诵先人之清芬。”晋陆机《文赋》中的这句名句,是宜兴籍凝聚态物理学家、中国科学院院士朱邦芬名字中“芬”的由来。虽只一字,其背后所蕴含魏晋文人自由不拘、开放包容的风骨精神,却成为朱邦芬迄今求知治学、探索创新的忠实注解。

他从本科、研究生到教授,三进清华,哪怕曾经面临“知识越多就越反动”的坎坷年代,也从未忘记抬头仰望星空,孜孜以求地寻找答案,不让本我迷失,以期获得学问之道。凭仗这颗上下求索之心,他终与亦师亦友的黄昆老先生共同提出让业界瞩目的半导体超晶格光学声子模式“黄朱模型”。

1990年,他在希腊召开的第二十届国际半导体物理会议上,受邀作40分钟报告,成为第一位在代表该领域最高学术水准的国际系列会议上作特邀报告的中国学者……

在朱邦芬看来,世间学问,问中才可取道、得道。只有具备“提出好问题的能力”,中国研究才能真正在世界独树一帜,开创先河。

清华物理楼内的院士墙。

求 知:崇学家风塑自由探索之心

四月的清华校园草长莺飞、柳絮飘舞,位于校区西北门的蒙民伟理科馆红墙绿藤、简朴厚重。

踏着一地的喜鹊声步入左边的物理楼,在三楼靠近走廊尽头的一间办公室里,我们见到了早已等候在那里的朱邦芬院士。热情的笑脸,对于旅途的关心,一下子让人感到家乡人的温暖。每一句话语透露出的都是与故乡宜兴之间永远都难以割舍的牵绊,相对而坐中的侃侃而谈,成了这位游子最好的倾诉。他和我们聊起了父亲、母亲,聊起了在宜城东庙巷曾经的祖宅……

1948年,朱邦芬出生在上海,他的父亲朱绍常为宜兴宜城人,母亲王绮文是张渚镇人。他们家有兄弟4人,朱邦芬作为家里的第一个儿子,自然而然承载了祖辈们的殷切期望。朱氏一门,追溯到其曾祖辈,就出了三名进士、一位举人。家学延续,不是对功名的渴求,而是对学问的尊重。父亲朱绍常鼓励他们自由探求知识的教育态度,令朱邦芬养成了主动提问与求索的学习习惯,这成为他一生最重要的“心传”。

朱家的祖宅,朱邦芬无缘得见。但他听父亲多次提起,它离蛟桥不远:宜城东庙巷34号。在抗战时期,祖宅被日军付之一炬,传了好几代的书籍也被烧毁了,这让朱家人非常痛心。书烧了,不要紧,崇学重教的家风不会被苦难隔断。由于祖父去世得早,父亲朱绍常20几岁就开始在印刷厂当会计,维持家庭生计,供养弟弟读书。那个年代,因为工作关系父亲经常需要四处奔波,对孩子们叮嘱最多的就是“多学点知识,将来肯定会有用”,也从不限制他们去学什么,对他们买书、订杂志,更是从不吝啬。因此,从小对朱邦芬来说,学习就是自己的事,学什么,怎么学,为什么学,在他的心中都有明确的答案。就像他选择当时的上海位育中学,以及后来的清华大学工程物理系。

朱邦芬自幼聪慧,四年级时就自学完了五、六年级的课程。这让他觉得中学课程也完全没有必要花6年时间,因此选择了当时虽然离家较远,但却是初高中连读5年制的上海位育中学。而他的这次自我选择,也让他幸运地在1965年动乱到来前能够顺利地中学毕业并参加高考。

“1964年10月,我们国家第一颗原子弹爆炸,我1965年考大学时觉得原子弹对我们的国家安全很重要,所以报考了工程物理系。其实父亲是希望我念上海交大,因为离家近,都可以回来吃午饭。”说起当时考清华选专业时的想法,朱邦芬仿佛又回到了意气风发的青春年代。

其实,从父亲的启蒙,到中学、大学,无论身处上海还是北京,家乡宜兴对朱邦芬的影响从未间断。

“我的中学校长朱家泽,是宜兴人。大学校长蒋南翔,又是宜兴人。”至今,朱邦芬依然清晰地记得他们的教育理念。“学少一点,学精一点。”“不要给学生干粮,应该给学生猎枪。”这些精辟、实用的治学观点,深深影响了朱邦芬的求学路,甚至是以后的教学路。“由此看来,宜兴能够出这么多的教育家、教授,的确是有道理的。”说起这些,一股由衷的自豪感溢于言表。

上世纪70年代的大学生,都有一个无法回避的断层。有的人跨了过去,有的人却永远停滞不前。1970年3月,毕业后的朱邦芬被分配到江西省军区五七农场,接受“再教育”:既要当兵,接受军人的训练,又要耕地、除草,两季种稻,一季种麦,一年到头都没有闲时。经过两年这样的“再教育”后,他被分配到江西德兴铜矿,先到选矿厂做电工,接着被调去做电气技术员。整整八年时间,基本脱离了物理研究。可朱邦芬却没有放弃学习,或者用他自己的话说是仍然“渴望学习”。他不光自学了英语(中学学的是俄语,大学只学了一年英语),像当时的电子学、电工学也都自学了不少,甚至还包括自动控制。现在,回想起这段特殊的经历,朱邦芬觉得,自己能顺利跨过这道坎,从小养成的强烈求知欲和自主学习研究的能力非常重要。1978年,研究生招考恢复,朱邦芬马上就报了名,并顺利进入了清华大学的固体物理研究班。

问 道:良师引路开物理研究之先

1981年,朱邦芬硕士毕业,正式进入中国科学院半导体研究所工作,一直到2000年。这二十年,成了他学术上真正的高产期,也让他遇到了黄昆先生,一位让他无论在学问研究还是为人处世上,都受益终身的良师。两人共同提出的半导体超晶格光学声子模式“黄朱模型”,更是蜚声海内外。朱邦芬曾经说:“我有幸是这个世界上受黄先生教导最多的一个学生。”

黄昆先生是世界著名物理学家,我国固体物理和半导体物理学科的一位开创者,培养了一大批中国物理学家和半导体技术专家。1977年任中国科学院半导体所所长,为中国半导体科学技术的复苏发挥了重要作用。2001年获国家最高科学技术奖。刚进半导体所,朱邦芬就和黄昆先生分在了一个组,“进所前黄先生对我先进行了一番面试,之后就把我安排在理论组里。”

从那时起,朱邦芬开始跟黄昆先生做研究,从多声子跃迁到量子霍尔效应,再到后来的半导体超晶格和量子阱……让他叹服的是,黄昆做研究时采用的“微扰论”:从影响研究的主要因素突破,让它成为解决问题的关键钥匙。抓住了最主要因素,然后建立起尽可能简单的模型,再加微扰,一点点地把其他次要因素加进去,直到最终解决问题。

“不少人从事研究,喜欢把大大小小所有因素都考虑在内。这样往往会把自己都搞得一头雾水,甚至带错方向。”黄昆先生的“微扰论”,也为朱邦芬以后的独立研究开拓出另一番新视野。

1985年,朱邦芬到瑞典访问了半年,研究半导体GaAs/AlAs超晶格中的声子和拉曼散射。回来后,在汇报研究工作时,黄昆先生用他善于抓主要因素的独到眼光,提出了两个问题。朱邦芬当时根本无法回答,这也让他找到了自己进一步研究的突破口。由于超晶格声子模式是当时半导体研究领域一个非常受关注的疑难问题,从1986年开始,朱邦芬和黄昆开始从问题入手进行研究和攻关。

那一段时间,在办公室里,他们两人基本就是不断地提出问题,然后整天翻来覆去地讨论,甚至争论。当时,黄昆先生还戏称他们有金庸《笑傲江湖》中的“桃谷六仙”风格,总是在不停地互相“抬杠”,抓住对方观点里一个漏洞,就死活不放。

1988年大年初二,朱邦芬和妻子到黄昆先生家拜年时,由于有两天没见,又有了不少新的想法和问题,撇下家庭聚会,两人又单独讨论了好久。可正是在不断地提问中,关于半导体超晶格的光学声子模式也越来越清晰。就在1988年,两人一共发表了三篇文章,建立了被国际学术界后来称作“黄朱模型”的超晶格光学声子模式。

2005年7月6日,刚从福州回到北京的朱邦芬,一下飞机,就接到不好的消息,说黄昆先生不行了,测不到血压了。等他拼命赶到医院时,还是慢了一步,黄昆先生在十几分钟前已经去世,享年86岁。而这也成了他终生的遗憾。黄昆先生作为一名纯粹的科学家,他的专注、认真,一定要亲手去验证的学术态度,更成了朱邦芬的目标,对其影响深远。

主持学术报告。

治 学:大刀阔斧创院系体制之新

2000年,朱邦芬三进清华,成为当时的高等研究中心的第一个教授,2003年又任物理系的系主任,并在同年当选为中国科学院院士。从专注学术研究到尝试影响更多人的教育工作,再到在中国创建一流院系的努力,朱邦芬依然背负着中国传统知识分子的使命感和社会责任感。

“中国的研究总的来讲就是不善于提出好的问题……这当然与我们传统的教育模式有关系,我们习惯做习题,认为书本总是对的,给你一个题之后你可以解决得很好。”在朱邦芬看来,缺乏提出一个好问题的能力,是我们目前和国际一流顶尖科学家的主要差距,虽然我们国家的研究发展得很快,但只是赶热潮的能力很强,自己开创一个潮流,开创一个领域的魄力和洞察力还比较欠缺。

平时在教导学生的过程中,朱邦芬总是鼓励他们尽可能地去“胡思乱想”,去发现和提出问题,哪怕学业繁忙,仍要有“仰望星空”的做法和心境,不断地培养自己的好奇心、想象力与批判性思维。要勇于主动去探求知识,验证结果,发现规律。他还投入大量精力实施清华学堂人才培养计划,通过开办系列讲座,与学生们聊如何主动学习、创造学习,如何才能产生创新思维。同时,朱邦芬还不断践行着清华第一任物理系主任叶企孙先生的教学思想,即“只授学生以基本知识”,以使学生有自主学习高深知识,自主研究感兴趣问题的空间和时间;“理论与实验并重”;“重质不重量”。以此作为教学教育理念,在学习了基本知识的前提下,学生通过与同学讨论等方法自主学习,学习驾驭和运用知识,学习提出好问题,学习良师的思维风格,进而才能达到创造知识的最终目的。

从2003年到2010年,朱邦芬在担任清华大学物理系主任的7年间,对整个物理系的体制进行了大改革。不光建立了教授和职工两个系列,更实行了“教授治系”,充分调动教师对系工作的积极性。并制定了很多制度,包括引进人才、提职,系里所有重大问题决定都需要在教授大会上三分之二多数表决通过,更重要的事情需要系里全体教师大会表决。朱邦芬还开创性地在物理系实行了教师“准长聘制”。他认为:一位助理教授需要经历五六年的“准长聘制”考核期,实际上这是对一个人独立工作能力的检验。如果通不过考核就必须离开。这个阶段的压力的确会比较大,而这正是助理教授年轻出成果的最佳阶段。在最佳时候,给的压力大一点,就能够更充分地发挥他的潜能。无论是大刀阔斧的改革,还是日常工作,朱邦芬都展现出自己引领清华大学物理系向国际一流院系迈进的战略和智慧。

与黄昆先生在讨论问题。

【后 记】

2013年10月,因为出席原清华大学校长蒋南翔铜像在宜兴的落成典礼,朱邦芬回到故乡。快速便捷的高速铁路,日新月异的城市面貌,让这位漂泊在外的游子倍感自豪。虽然已难寻童年中的记忆,可心中那座文化底蕴深厚、人杰地灵的秀美之都却从未改变。“我的故乡宜兴以文化教育著称,我的中学校长、大学校长都是宜兴人。祝愿宜兴以教育立市、文化立市,以高科技带动经济发展,以文化旅游促进全市人民生活更加美好。”

来源:宜兴日报