宜兴老故事:方县令与龙背山

相传在晋朝的时候,宜兴出现了一条万恶的蛟龙,经常兴风作浪,导致河水泛滥成灾,百姓苦不堪言。有一年,蛟龙发了一次特大的洪水,一直淹到铜官山脚下,洪水退了之后,留下两个大水塘,久旱不涸,终年不竭。传说这是蛟龙随着洪水匍伏着退到太湖去的时候,两只前爪抓成的。后人把这两个水塘称为“上龙潭”和“下龙潭”,并成为沿袭至今的两个村名。这条蛟龙后来就被周处除害时斩了,它的尸身就化成了起起伏伏的山岗,由于蛟龙的头被周处砍掉了,所以只见“龙背”,不见“龙头”,故称“龙背山”。

宜兴老故事:铜官山的故事

相传在东汉时期,当时的阳羡县令叫做袁玘,是个勤政爱民的好官。当时,西氿里经常会有狂风暴雨,使往来的船只经常发生翻船事故,很多老百姓为此丢掉了性命。袁玘亲自到西氿南岸一带实地勘察,然后发动民众从东氿口开始,自东向西到团氿,开凿了一条20多里长的内河,命名为“便民河”(大致就是现在新体育中心室外篮球场南侧,途径原青少年活动中心,华兴小区,环科园那一条河)。从此来往船只就可以从内河通过,既缩短了航程,又可以避开风浪安全通航。

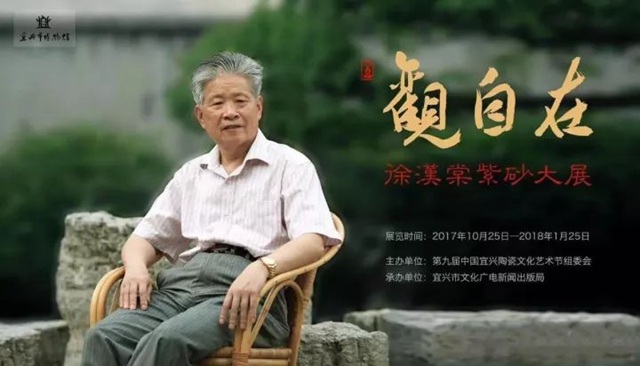

徐汉棠紫砂大展昨开幕

昨天,“观自在——徐汉棠紫砂大展”在市博物馆拉开帷幕,徐汉棠及家人等向市博物馆捐赠了9件紫砂作品,包括徐汉棠本人的瓢瓜壶、长方菱花盆等。同时,徐汉棠作品集《汉棠盆》也进行了首发。市委书记沈建宣布展览开幕,副市长马钟出席活动。

陈曼生艺术馆正式开馆

陈曼生本名陈鸿寿,他善书法,以隶书、行书闻名,精于篆刻,为“西泠八家”之一。嘉庆年间,陈曼生任溧阳县宰。任职期间,他雅好紫砂,买壶藏壶,进而参与制作。他自绘紫砂壶图样,请杨彭年、杨凤年兄妹等制壶,且在壶上铭刻,后人将这些铭刻的壶称为“曼生壶”。

宜兴老故事:周处别传

有一年夏天,稻子成熟了,继母便让周处去割稻,并告诉他割不完就没有饭吃。周处来到田里,一看就傻了眼,一眼看不到边的稻田,自己又是一个人,怎么可能割完呢?周处还真有办法,他挖起田埂边上的烂泥,捏成了一个个小泥人,然后分成几列,对小泥人们说:“你们几个,收割稻子;你们几个,捆成稻束;你们几个,码好稻堆。”说完,就躺在路边的大树下睡觉去了。一觉醒来,果然稻子都收割完了。继母虽然不相信周处能自己一个人就做得到这些,但是面对眼前收好的稻谷也无可奈何。

宜兴味道:“豫和泰”徐舍小酥糖寻味记

江南古镇,西乡徐舍,枕河而居。整条老街白墙黑瓦,木门格栅,错落有致。老街标志——“豫和泰”正悬挂于一座民宅上方。无锡市非物质文化遗产“豫和泰”小酥糖就在这里诞生。一块酥糖,一种茶食,为何会让几代人顶礼膜拜,趋之若鹜?10月12日,城北小学旋风中队一起走进“豫和泰”,去探索小酥糖的奥秘!

壶边清泉生云烟 ——读吴鸣现代水墨画

与吴鸣道友知己之交,有些年了。我是诗人,他是陶艺家,隔行互敬,也能谈在一起,皆因精神底背都沾着一些诗性。诗写之外,我也从事文艺理论与批评,有弟子称“诗人学者”,一时莞尔,便转借来称吴鸣“诗人艺术家”。如此“诗”在一块,自是越发知己了。

岁月深处的窑场往事

一个难得的机会,我参观了宜兴陶瓷博物馆的库房,见到了不少早就淡出人们视线的丁蜀窑场上的那些坛坛罐罐。据说,这些老物件在经过整理之后,将随着展馆的扩容而一一展出。宜兴日用陶瓷就是透过自身的形象,承载窑场往事中的精彩场景,凸显她在历史衍变中闪烁的光芒。